黄河在高青县域过境大约46公里。黄河大堤在我们这儿叫“大堰”,黄河水养育了世代居住在“大堰根儿里”的人们,自古营丘至今有几千年的历史,古老文明一代代传承,一代代发展创新,原生态的生活将随着社会进步而逐渐成为人们记忆。

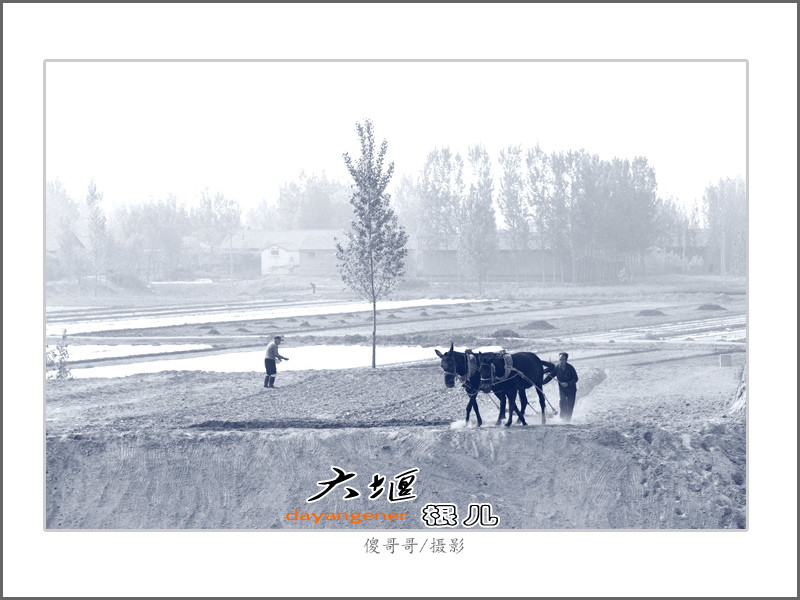

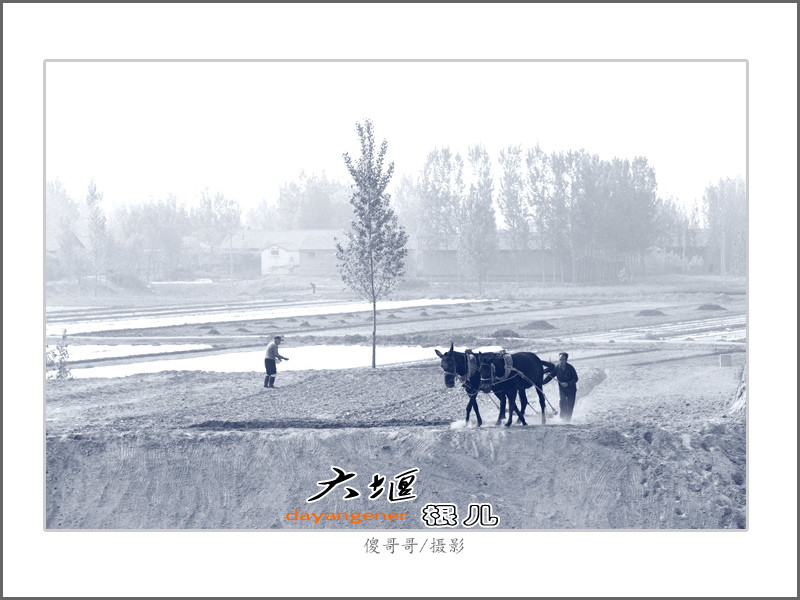

春耕=两匹骡子一套犁曾是80年代前农耕的主力军,现在已几近绝迹,而在大机械不能用的小地块还真派上了用场。

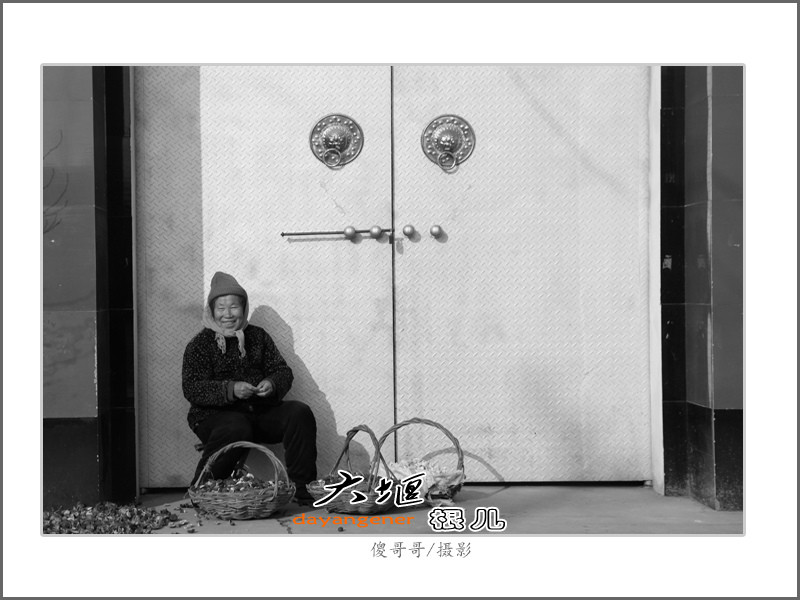

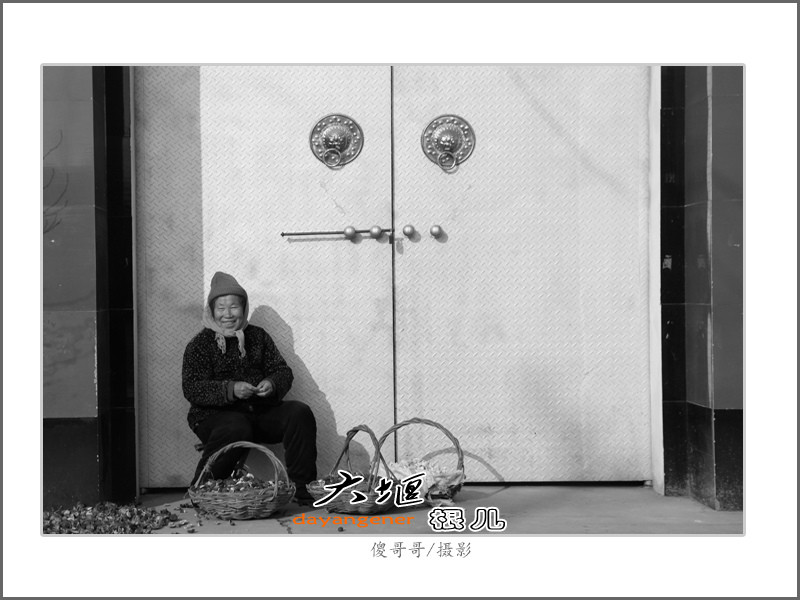

冬闲时节=在太阳地儿里,挎一篮子棉花桃扒棉花是家庭妇女常干的一件事。把“哑巴”桃扒开摘出棉花虽然品质不好,但也打发了时间增加了收入。

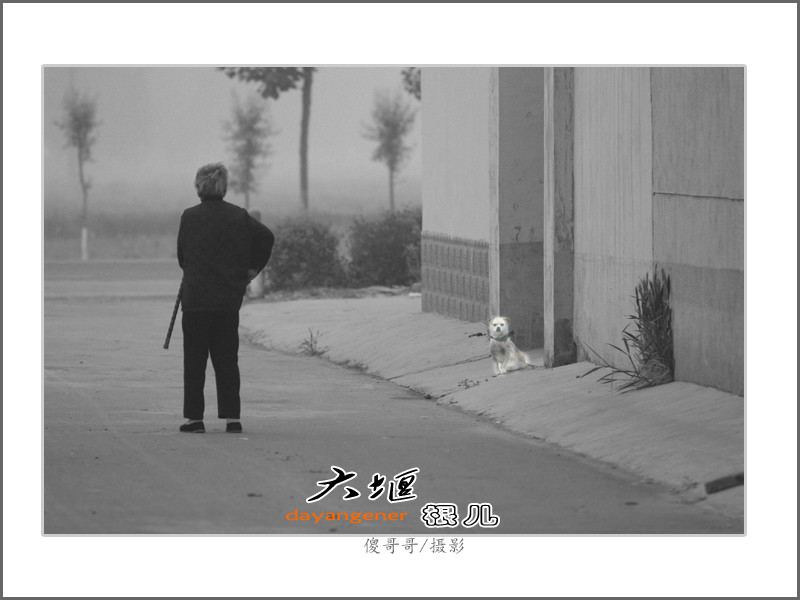

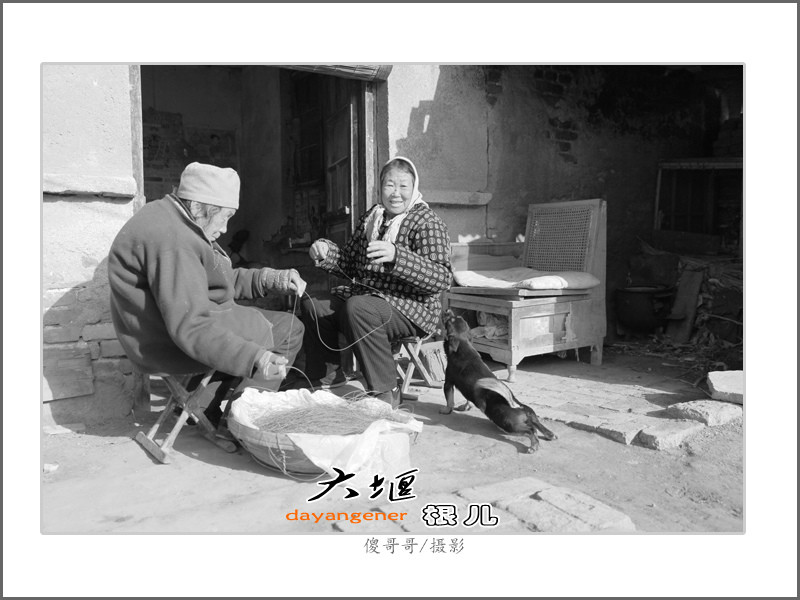

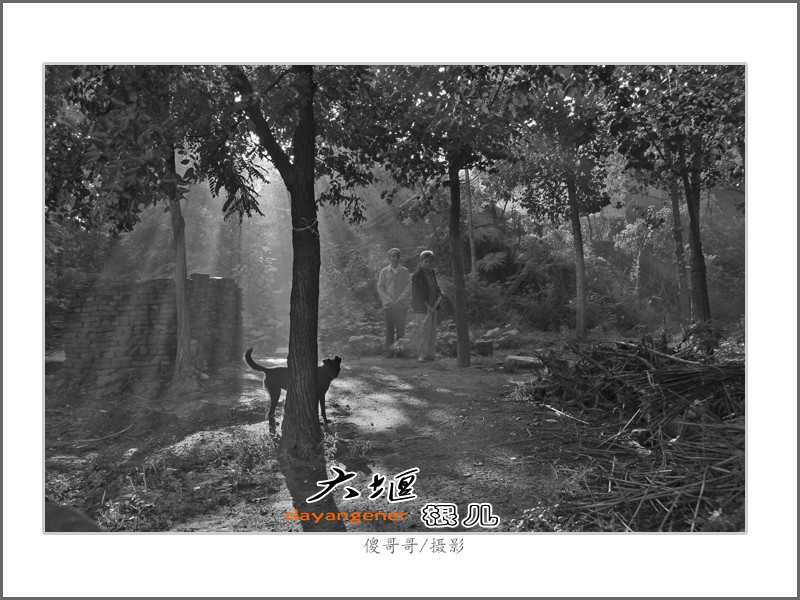

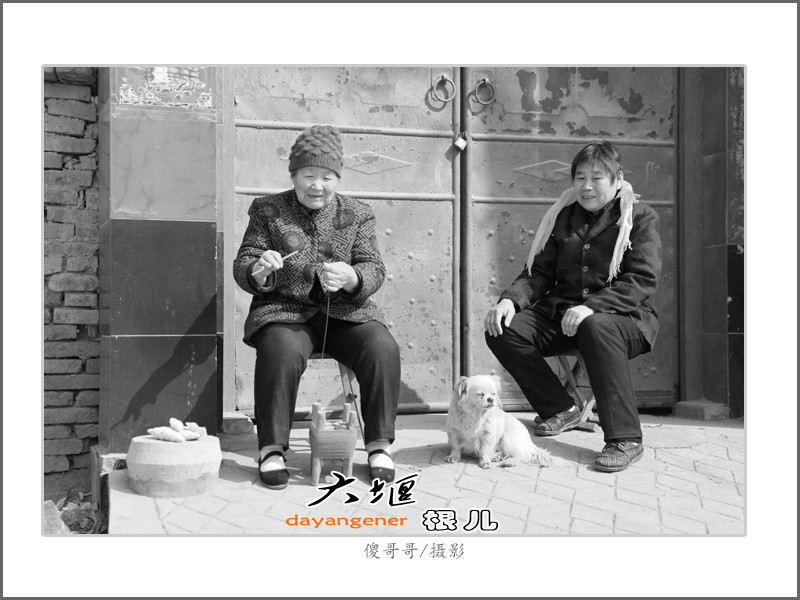

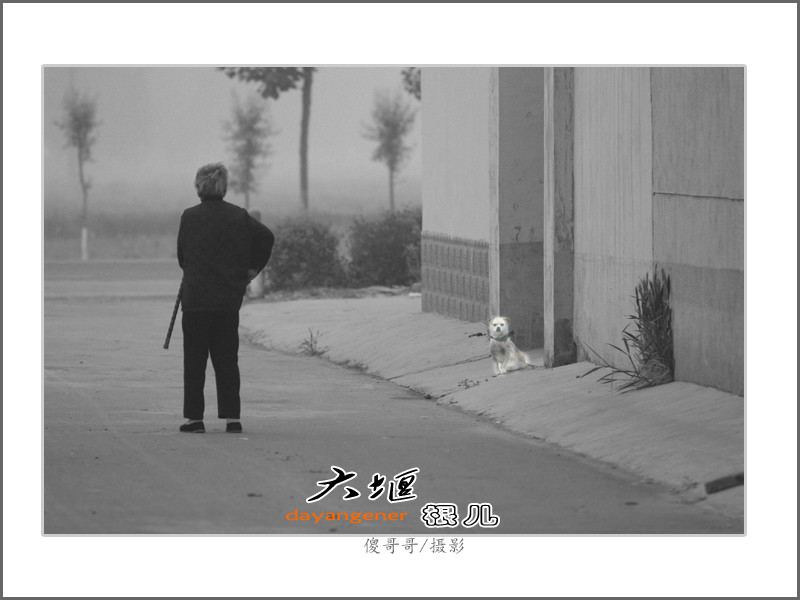

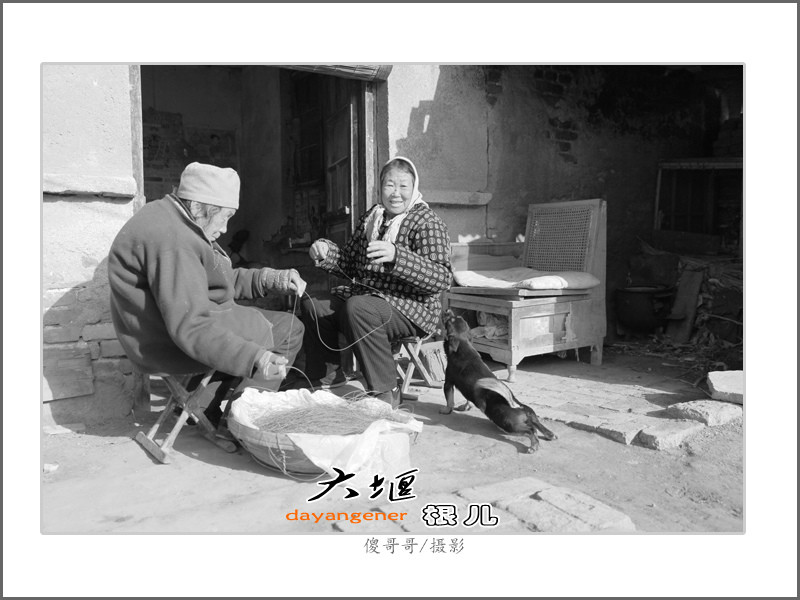

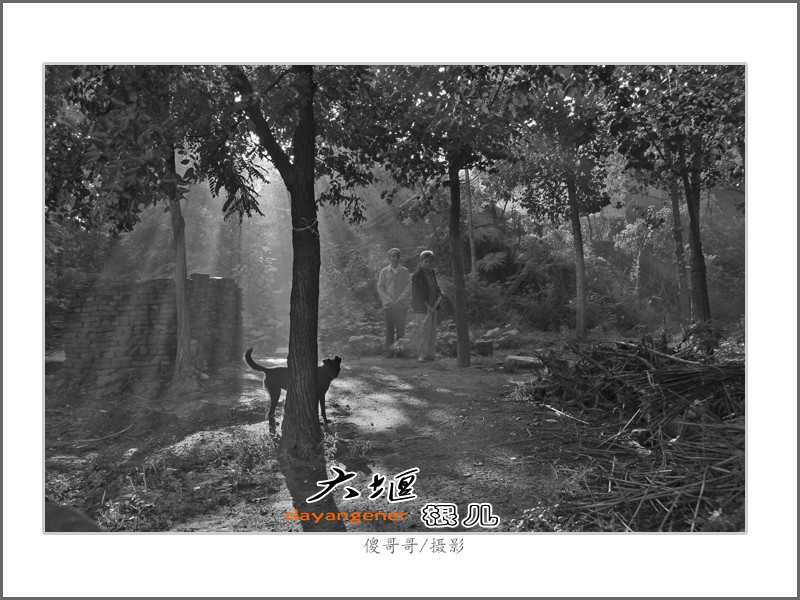

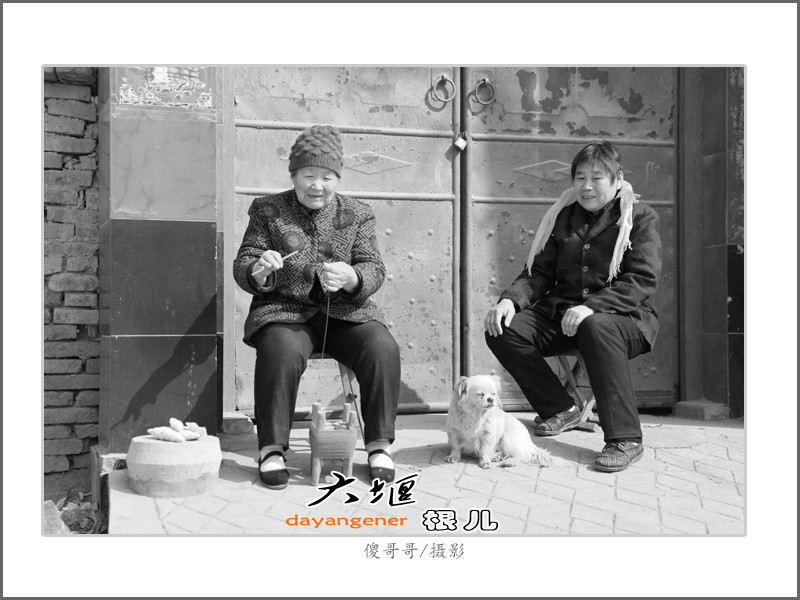

伴儿=孩子越来越少,种地的越来越少,留守老人越来越多。晚年只有“它”不离不弃。

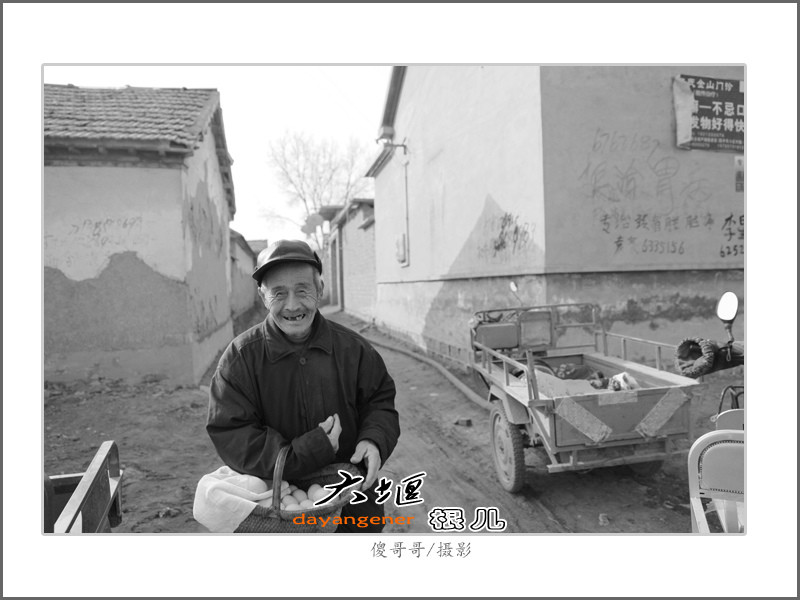

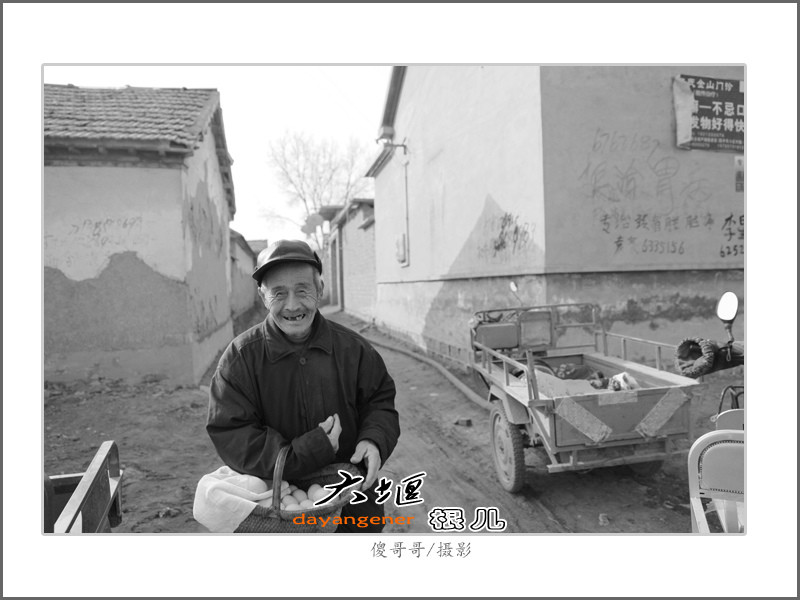

笨鸡蛋=农村小院散养的笨鸡,下了蛋舍不得吃,攒集起来拿到集上卖掉,换点油盐酱醋是过日子的样,老头老太做不了重活,养鸡养鸭也不闲着吃闲饭。

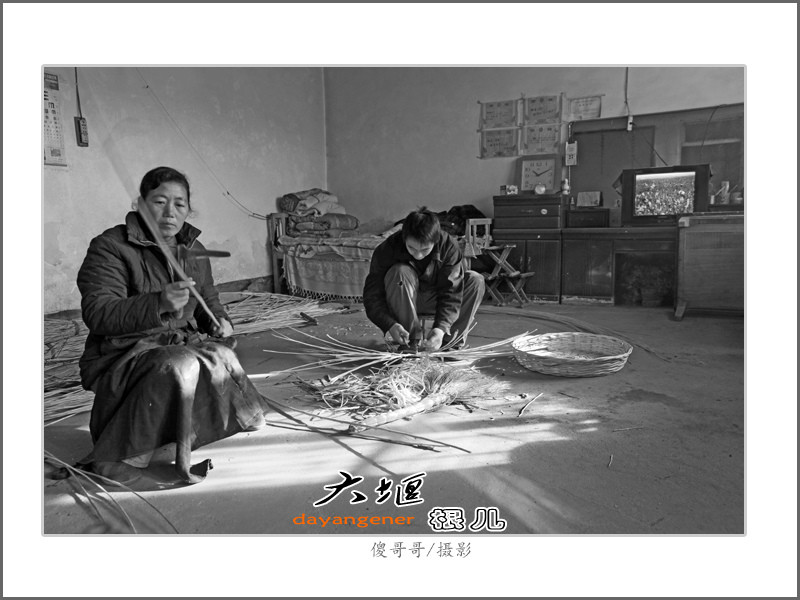

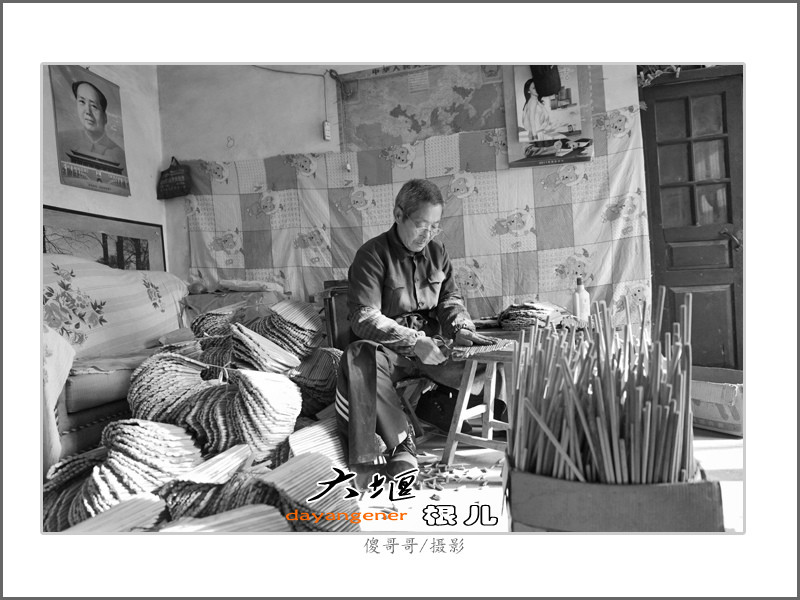

编蒲窝(音)=就是用蒲草编成的草鞋。冬闲的时候,沿黄的人家把秋天割来的蒲草做成草鞋然后有经销商出口到日本韩国.

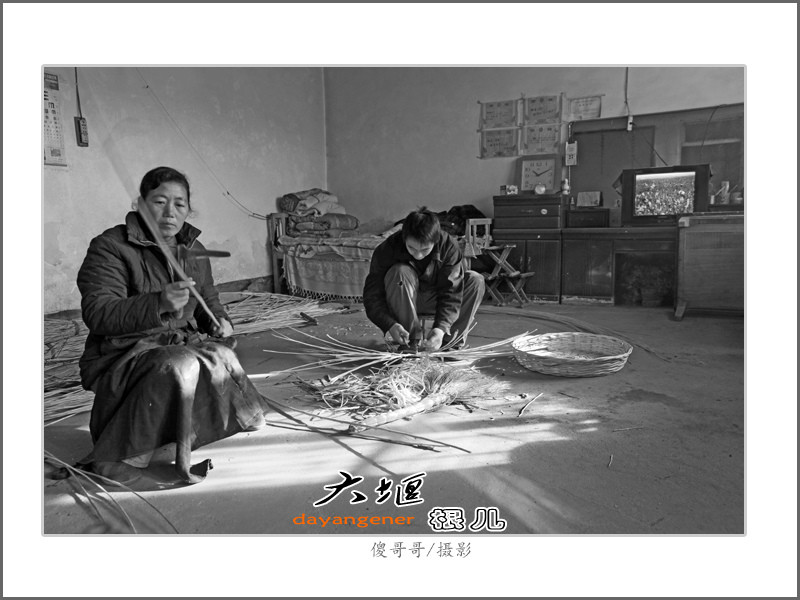

编签(音)子=盛干粮的用具。一般是用棉柳去皮或桑条去皮编制而成。也叫柳编。

俺们村来了摄影师=90岁老太还能扭上几步秧歌成了摄影师的焦点,老太于是危襟正坐摆好Pose,配合拍摄。

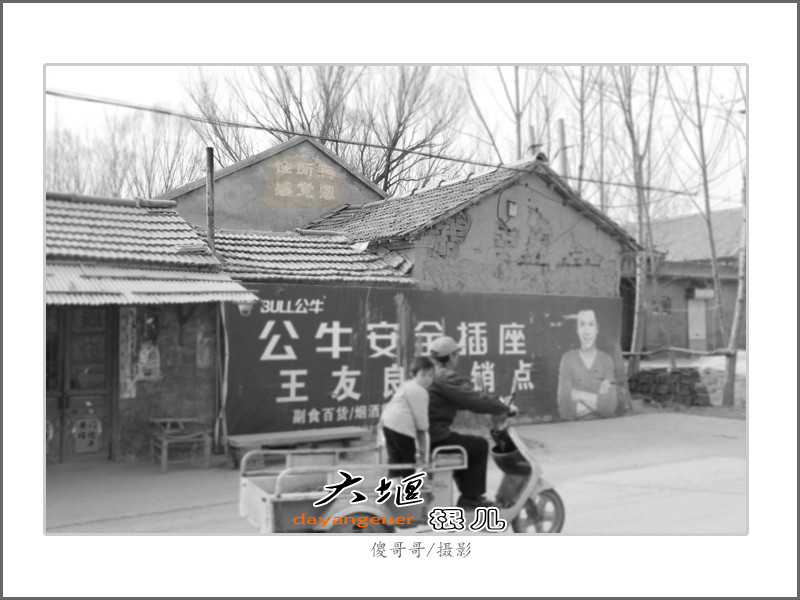

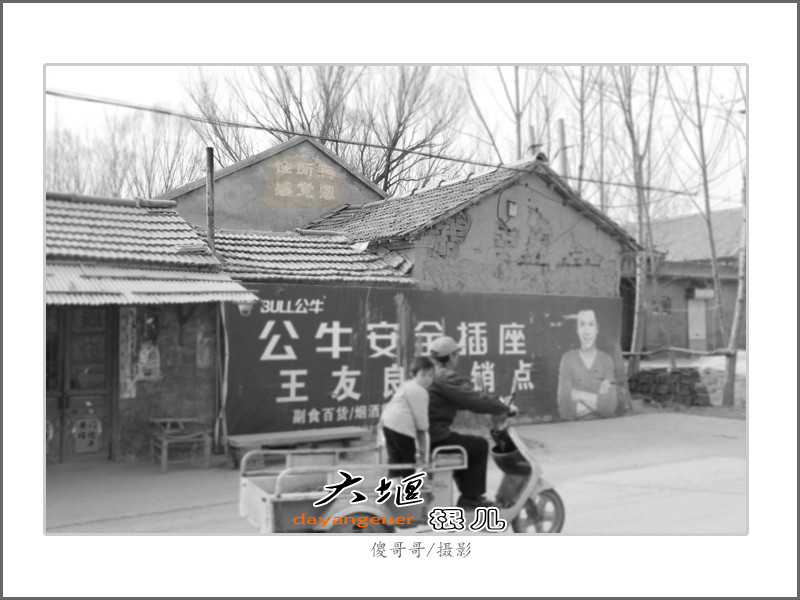

不忘党恩=住新房感党恩几个字一不清晰,但在农村有这种思想觉悟的并把它表达出来的为数不多。

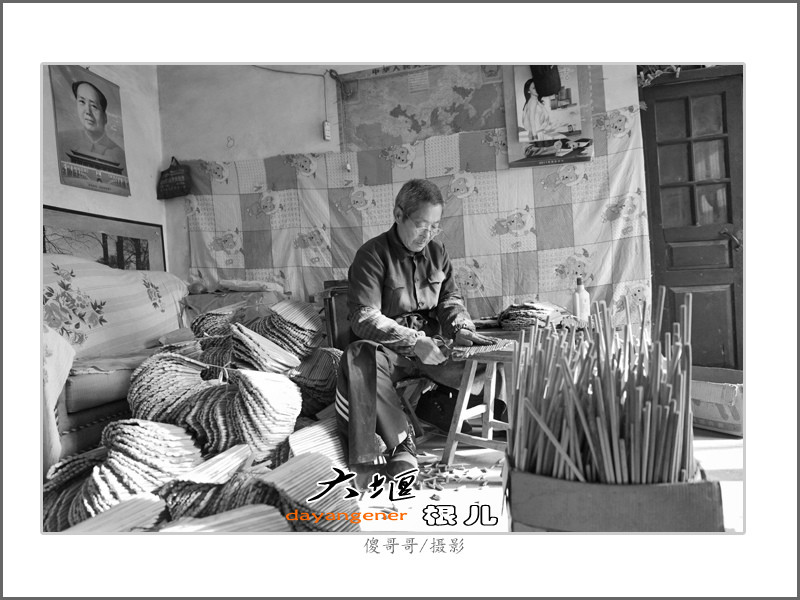

串箅子=煮饭用的蒸屉的垫层,一般用高粱穗下端的杆用麻线穿起来再修剪成不同尺寸的圆形就做成了。

搓麻线=是农村妇女冬闲的营生活,搓好的线用来纳成千层底布鞋,穿着吸汗养脚。搓线时为防止线缠绕在一起妇女们还在放线的薄罗里撒些玉米。

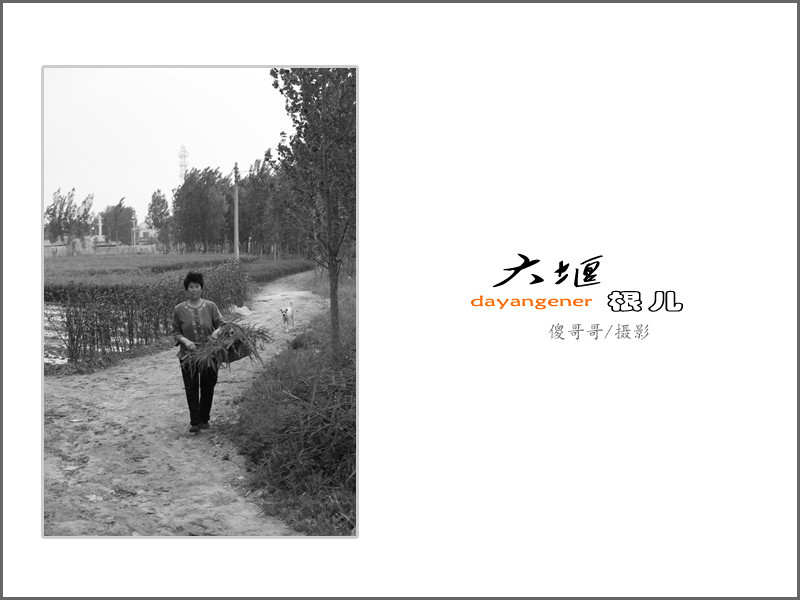

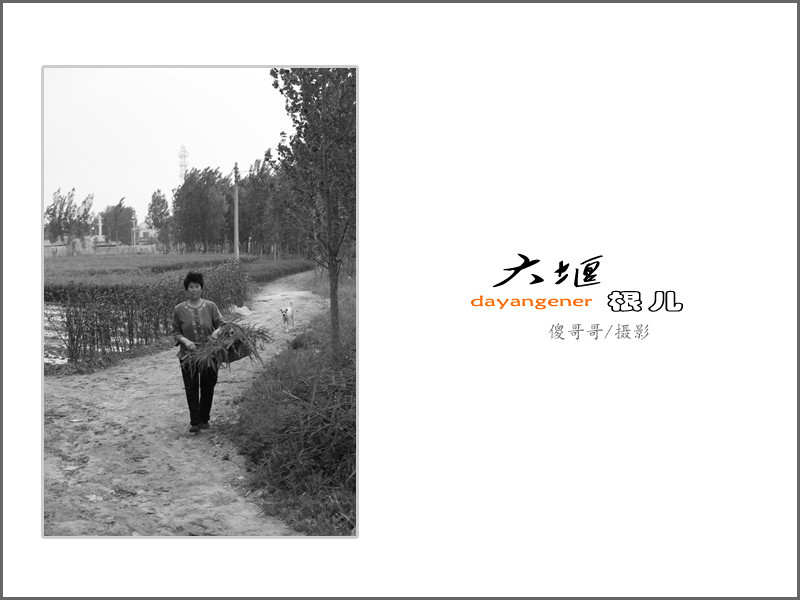

打猪草=过去家里养猪养羊都是靠野菜和野草来喂,无污染、无公害。下坡时在沟边地头挖一点就够。

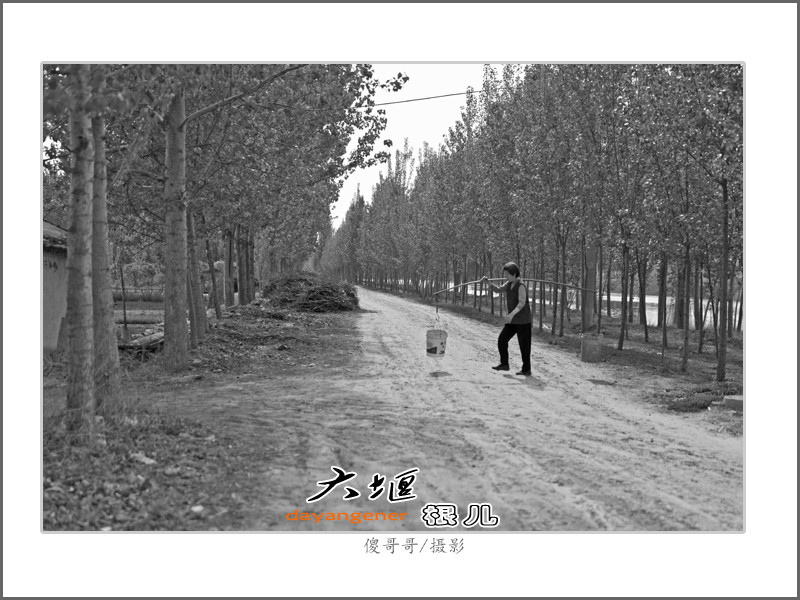

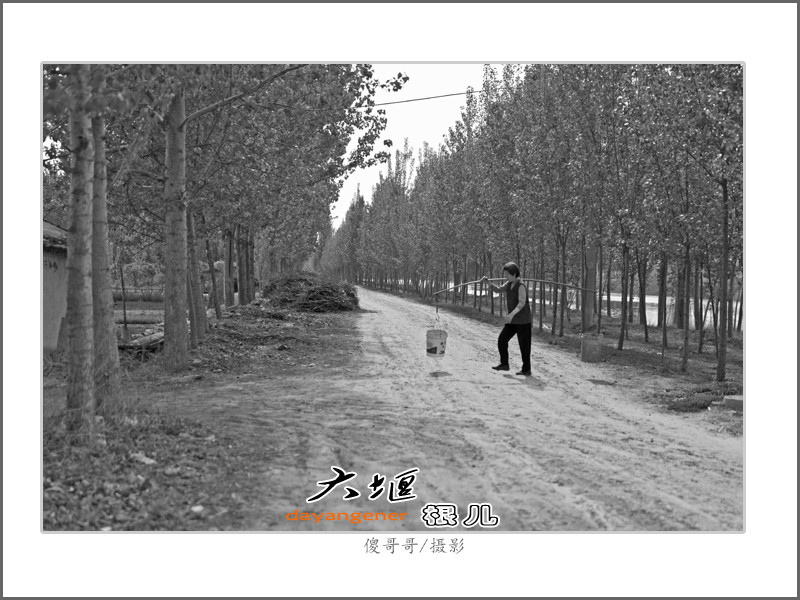

妇女能顶半边天=新中国成立后,妇女能顶半边天,成了社会生产的主力军。“你挑水、我浇园”也反过来唱了。

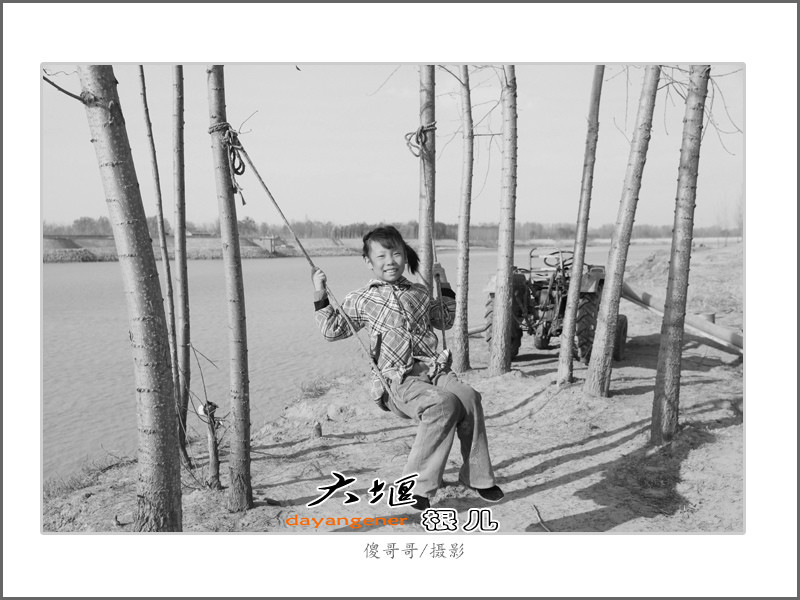

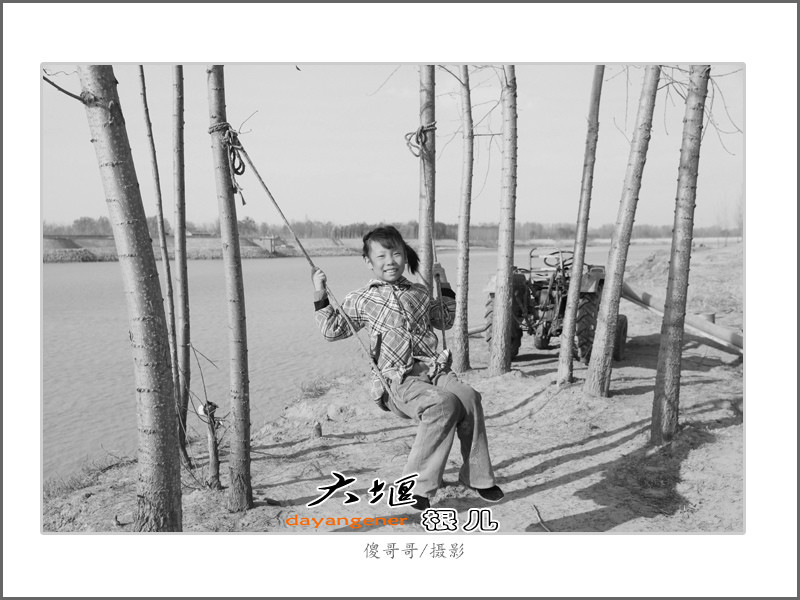

荡秋千=清明节染鸡蛋扎秋千是童年再清晰不过的事,在田间地头杨树上栓一根绳中间穿一根木板就成了简易的秋千,背靠黄河,荡起秋千,看着绿油油的麦田和田间劳作的人们是件快乐的事。

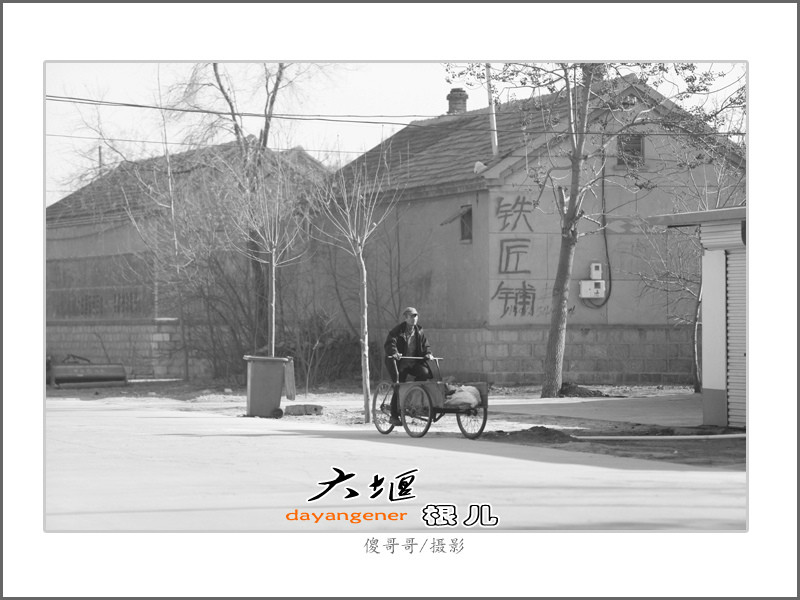

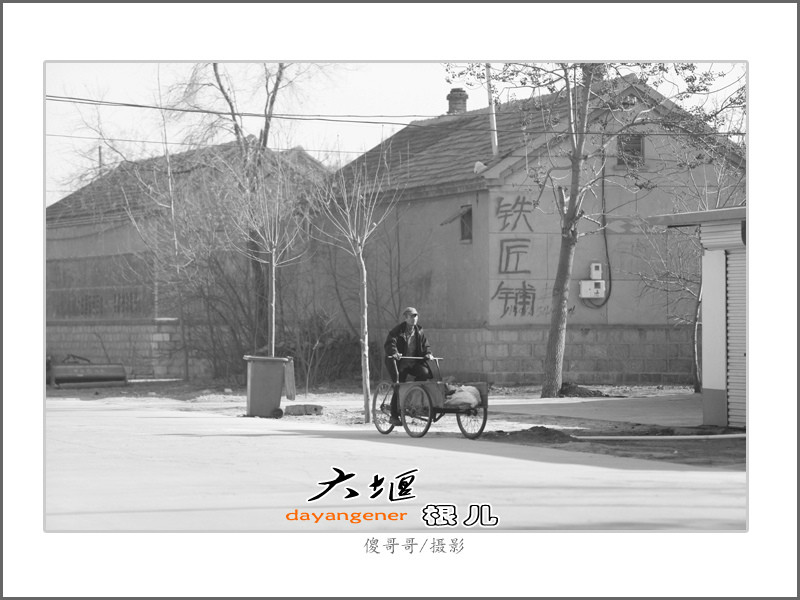

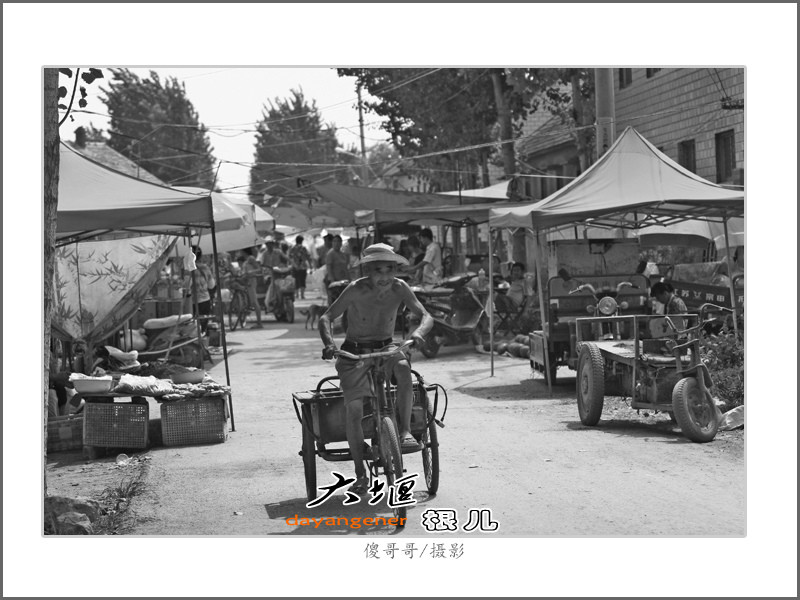

倒骑驴=把两辆自行车改造装上箱板就是“倒骑驴”,骑着稳当还能载东西。特别适合做小买卖的不会骑自行车摩托车的年长者骑行。

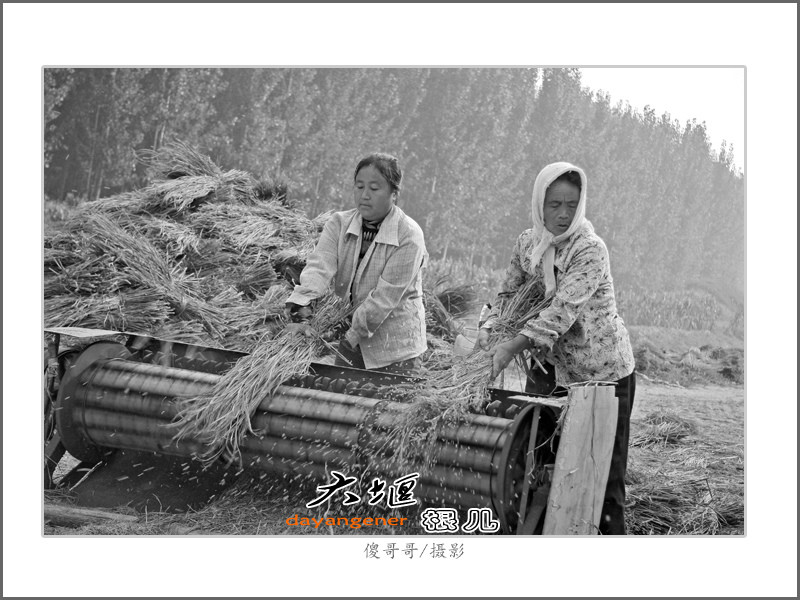

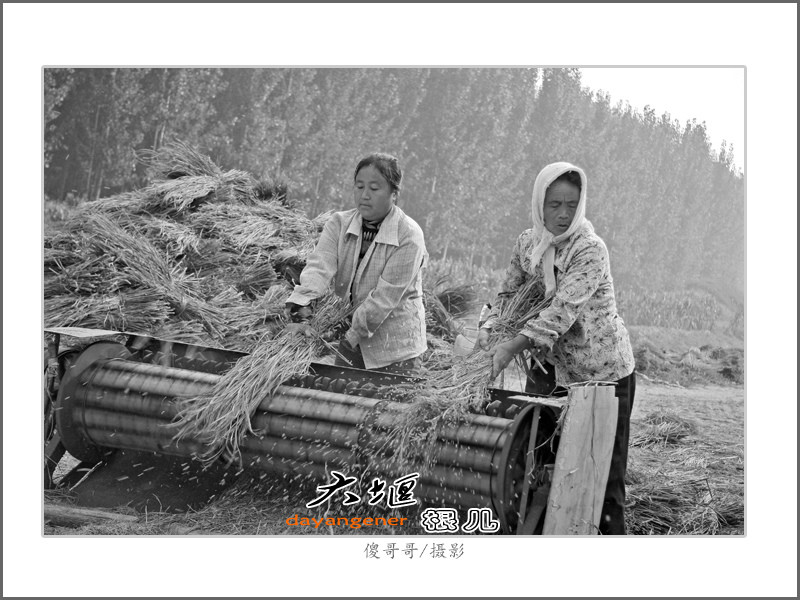

稻子熟了=脱粒过去靠摔打,再进步一点就靠机械传动的脱粒机了。一把稻谷反复着在机器上转动很快稻谷就脱离下来。然后晒干就可以碾米。

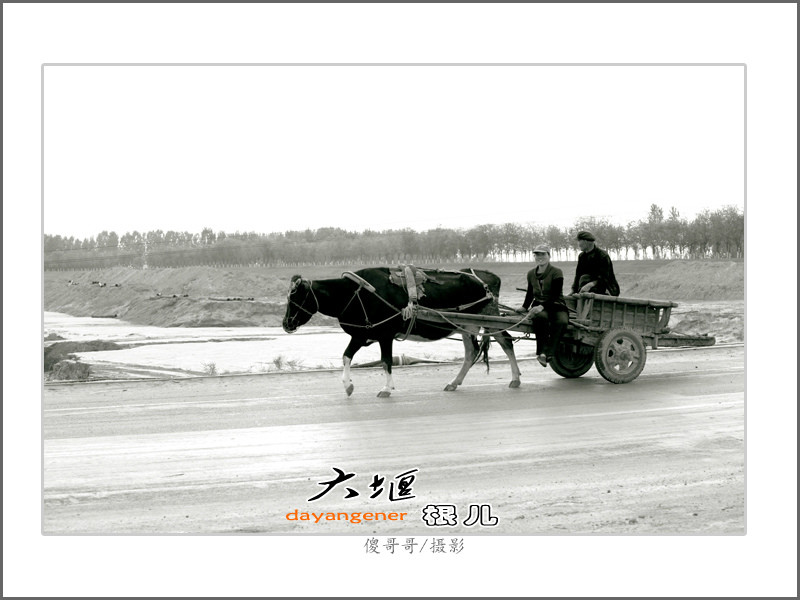

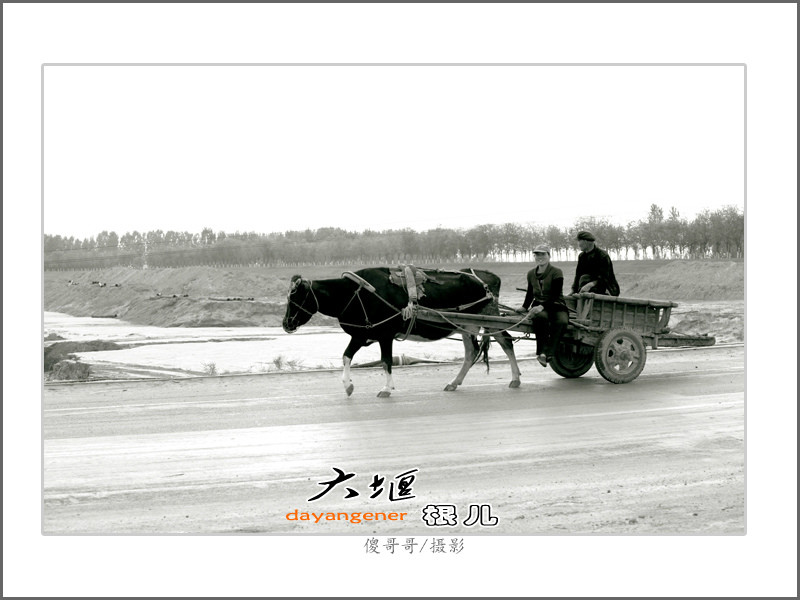

二混子牛车=介于地排车与马车之间的一种车型,称之为“二混子”,在家庭承包责任田的生产中发挥着一定作用。

二胎指标=计划生育实施几十年,独生子女将不再唱主角,单独放开满足了一些家庭愿望,也终止了倒金字塔似的人口剧减。

二月二龙抬头=每年农历二月二是剃头的日子。农村有正月不剃头的风俗,都集中到了二月才剃。

防洪栅栏=黄河大堰里还住着不少人家,俗称“堰里”。每年雨季黄河汛期人们就扎起防洪栅栏防止水淹庄稼。

盖新房=是农村的大事。现在盖房上砖用吊车,盖楼用塔吊。过去只用手扔,用人工提溜。

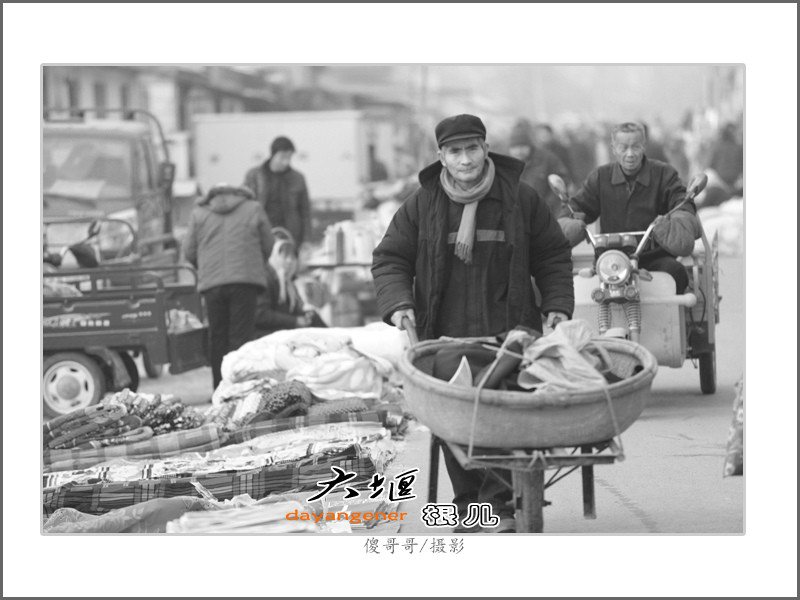

赶年集=春节是堰里人的重大节日,独轮车、大薄罗将把一年下吃的用的柴米油盐酱醋茶办全。

高粱红了=沿黄土地盐碱,红高粱曾在80年代前被广为种植,随后被水稻代替。并且这种用肩扛手推的收割方式也不再见。

刮蜀黍苗=把锄地的锄头放倒,锄刃向上,左手把高粱穗搭在锄刃上压住,右手抓住高粱杆后抽,反复旋转,高粱粒子就被刮下来,只剩下蜀黍苗。蜀黍苗做扫帚。

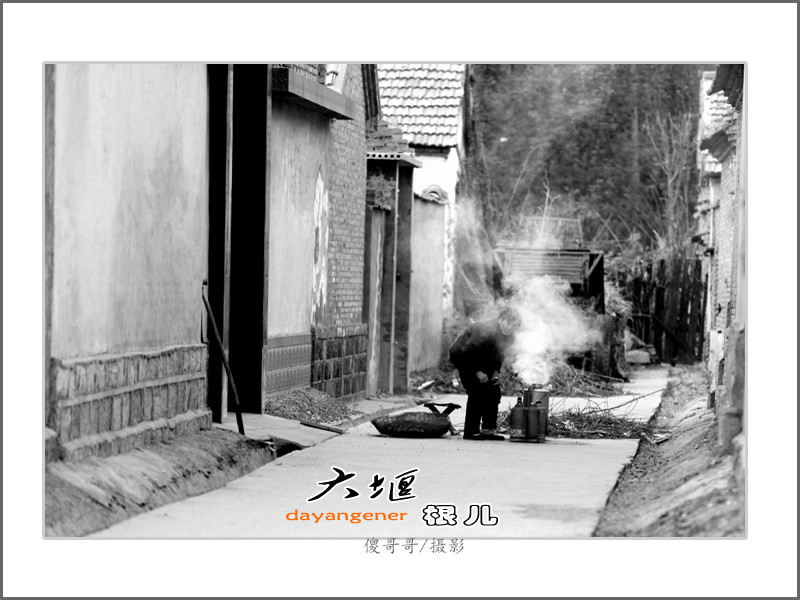

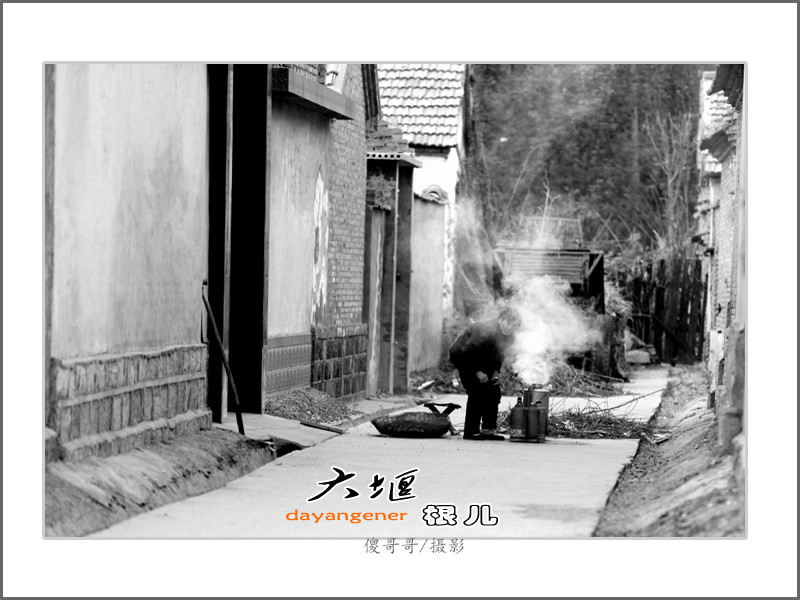

火烧心=烧水用的灶具。后被热地快、电饭锅、煤气灶、沼气代替。由于中间是火四外是水热量由里及外,具有节能的作用。

剪子包袱锤=在没有游戏机、电视电脑的世代,用剪子包锤来定输赢被广泛应用人们生活中。与押指、划拳游戏规则才不多。

胶皮车=大胶皮、二混子、地排子加上胶皮车是过去农村不可或缺的农具之一,现在已不见了。

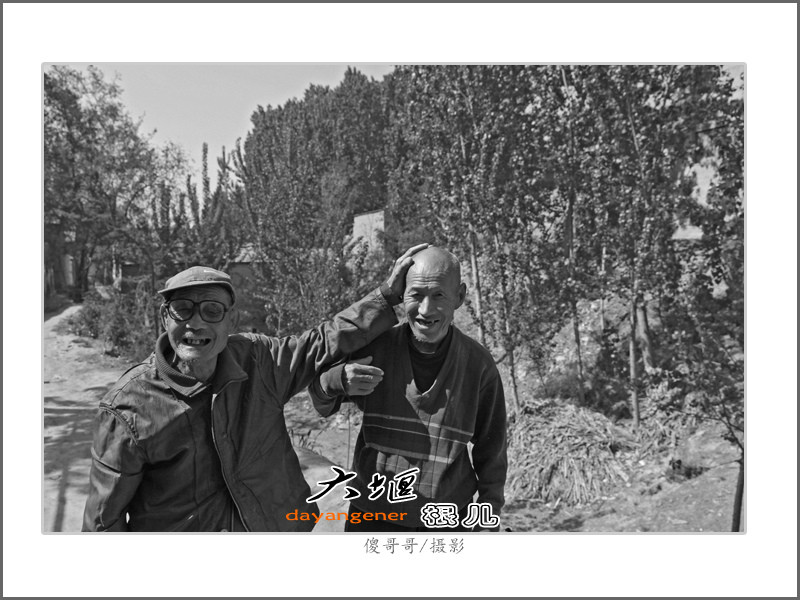

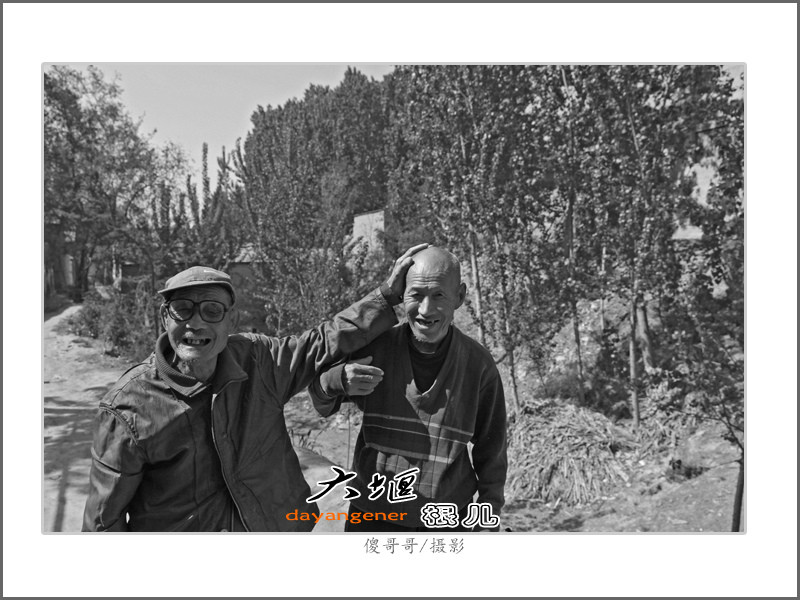

老哥俩=耄耋之年身体硬朗,你摸摸我的头我摸摸他的脸,开几句玩笑说几句悠话,也算是开心一刻。

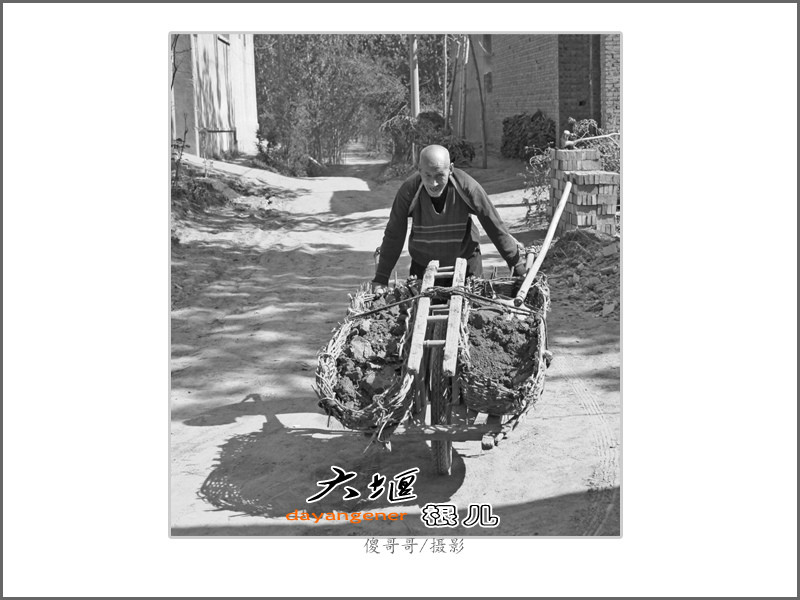

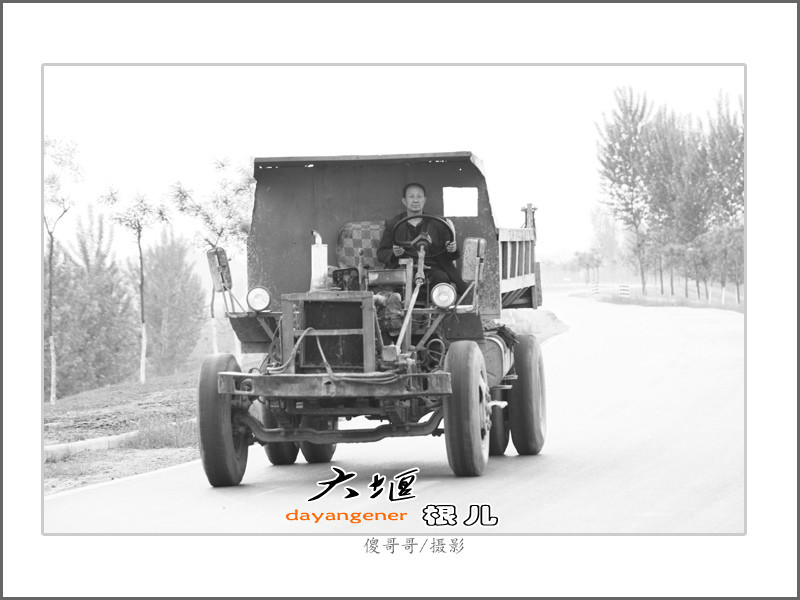

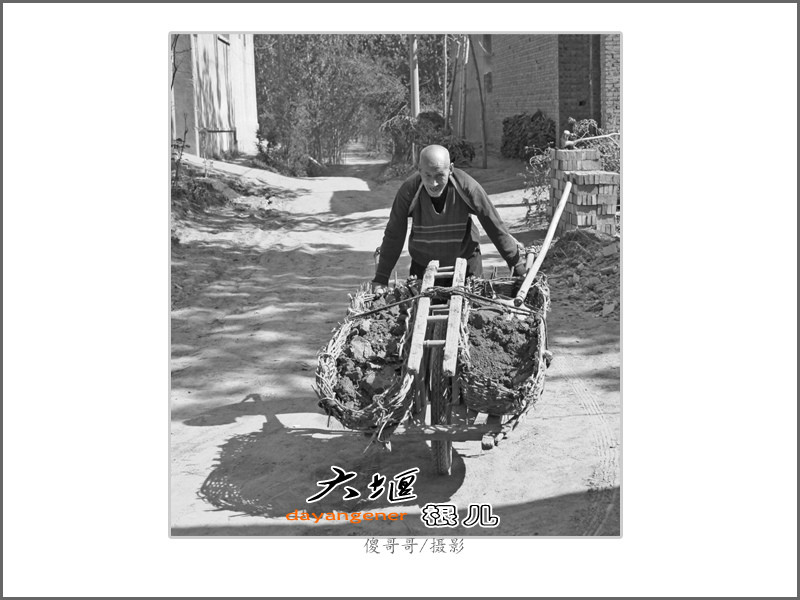

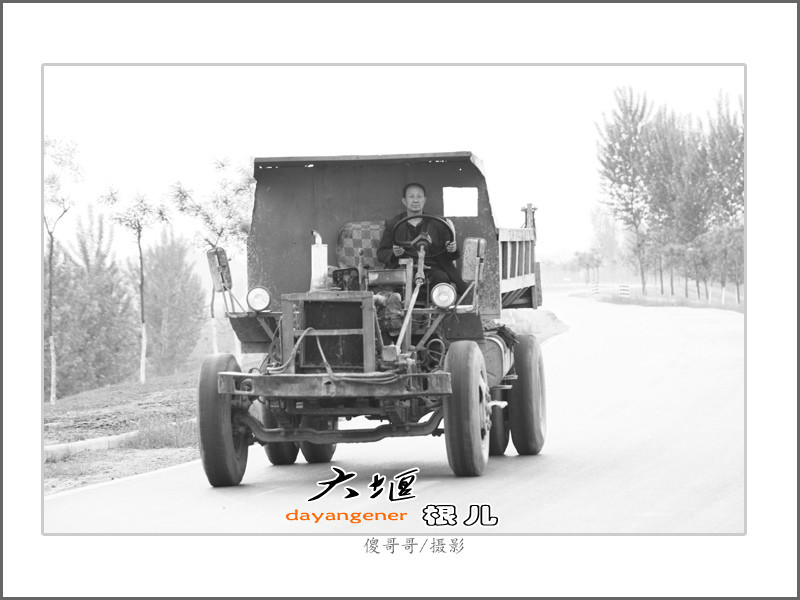

拉土车=盖屋打墙离不开土,于是改装后的翻斗车应运而生,尽管安全系数不高,但省钱,拉土方不少,干起活来泼辣耐壮。

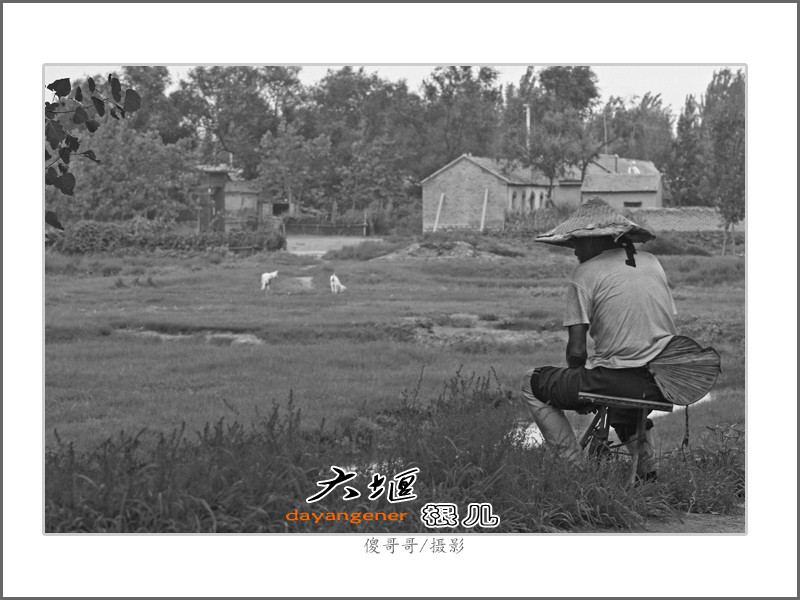

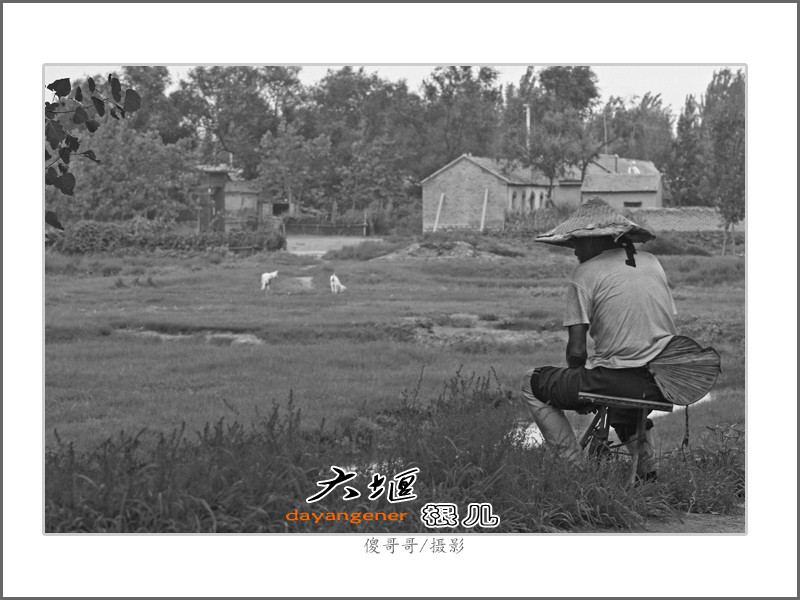

老羊倌=一把蒲扇一顶旧笼帽,一根绳头鞭子一个马扎子,老实本分的堰里人靠得天独厚的水草优势放羊挣钱补贴家用。

领来的媳妇=60年代的黄河三角洲土地贫瘠,盐碱渍涝,一直靠地里出地里进的农村根本娶不起媳妇,于是就有一批能人到云南、四川等地去领媳妇。

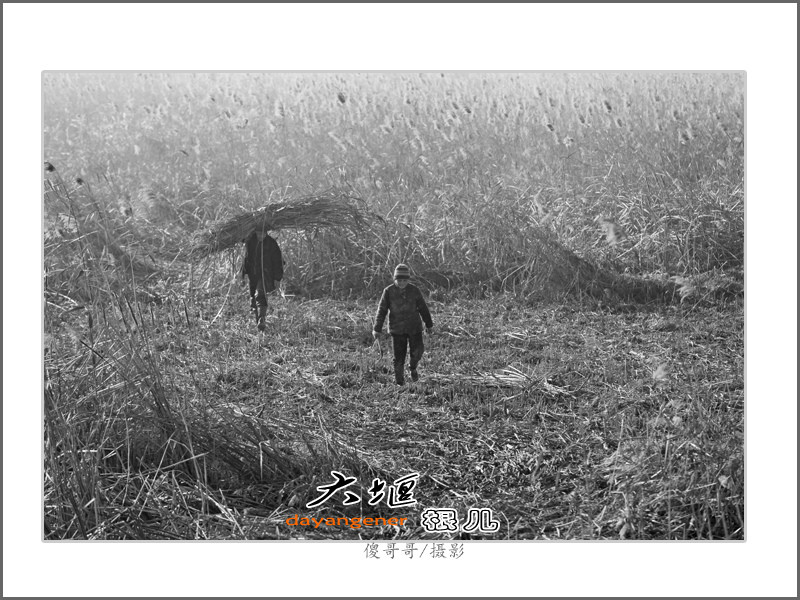

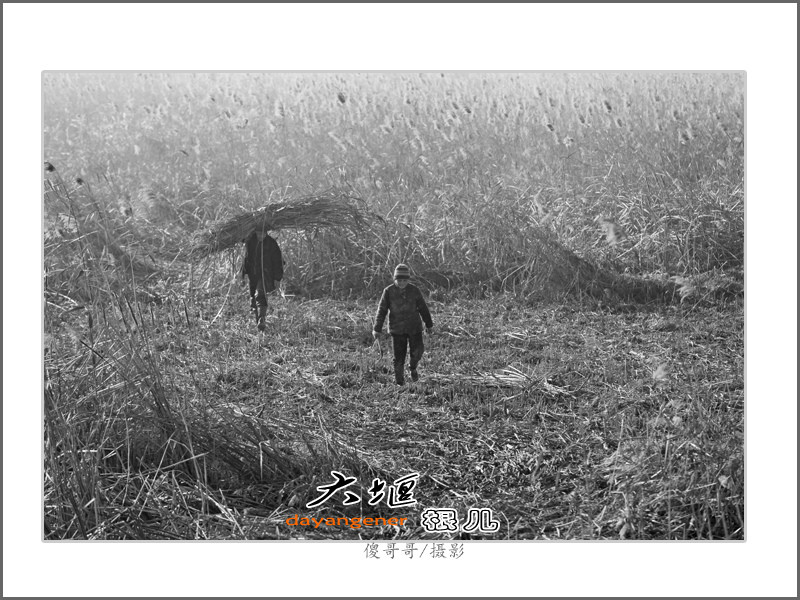

芦苇深深=地处黄河下游的土地原生态的湿地自然生长着芦苇蒲草,勤劳的人们不畏严寒下到深深的苇地去割芦苇,然后卖给经销商,编织苇薄、苇帘。

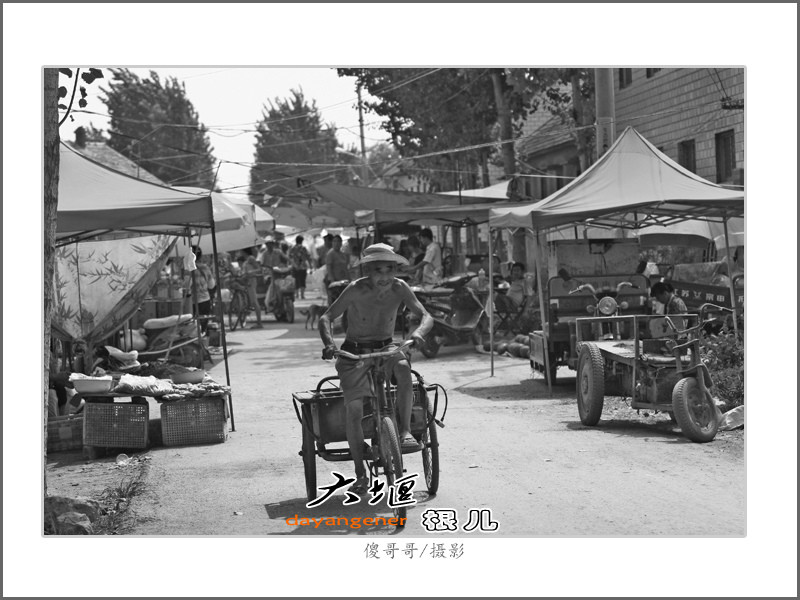

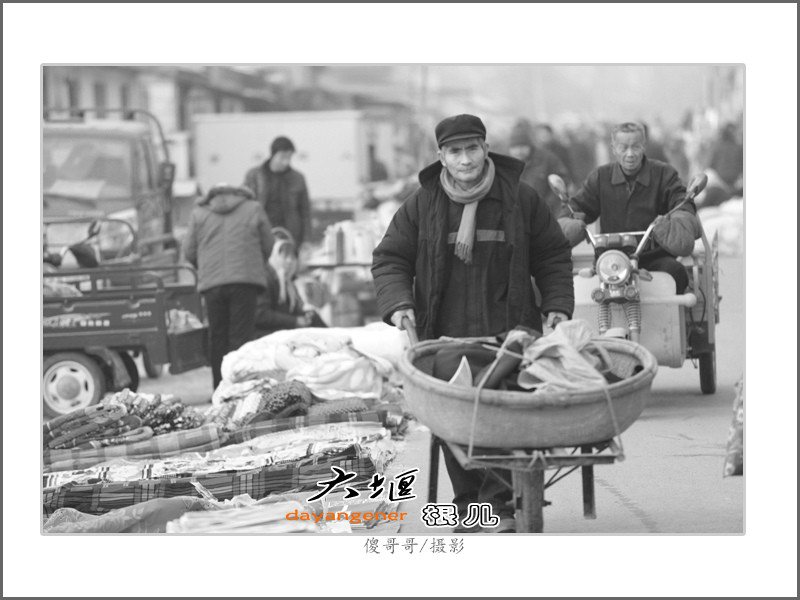

鲁西北汉子=光膀子 戴顶旧笼帽,骑辆三轮车,风里来雨里去,夏去春来为了生活,永远累不倒使不垮,这就是标准的堰里老汉。

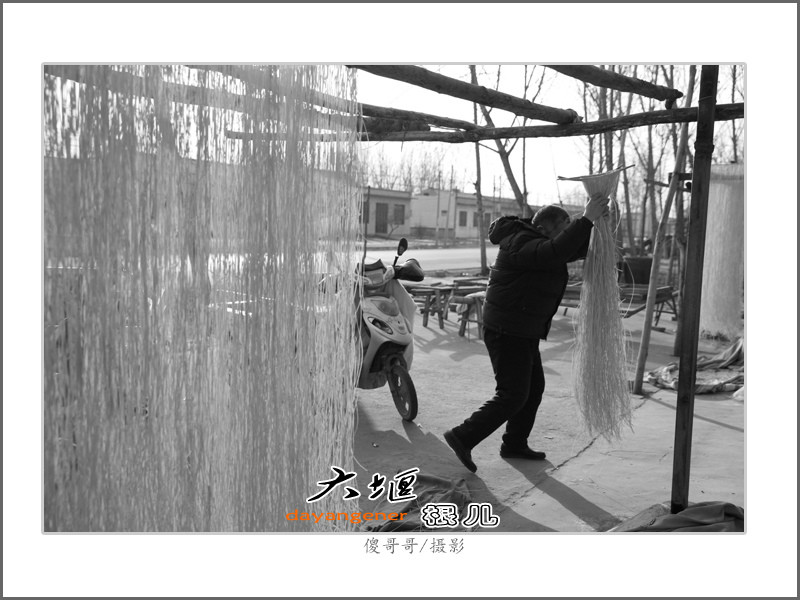

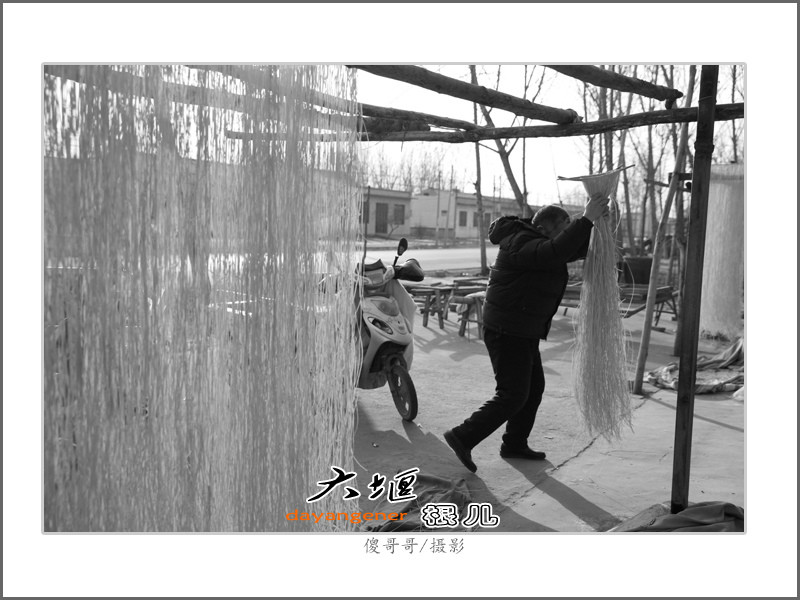

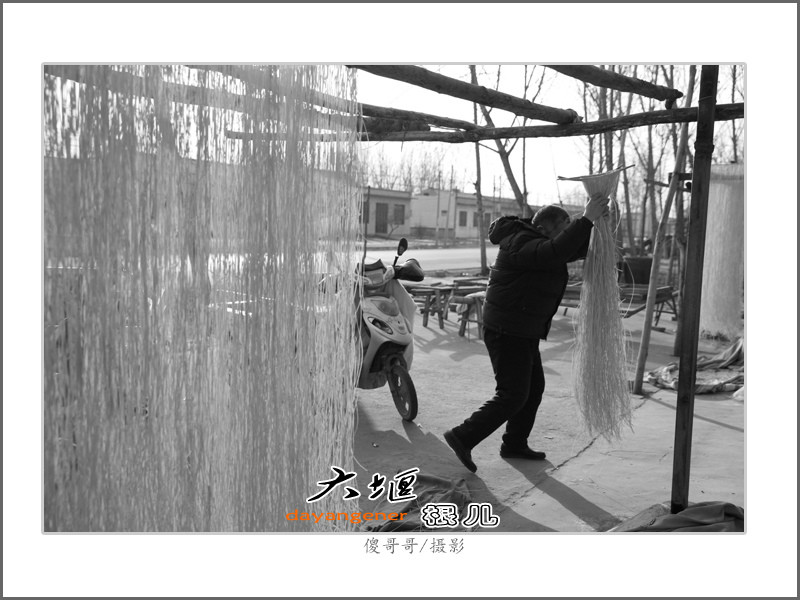

面条下架=自己种的麦子送到加工点压点面条,无污染无添加吃着放心。

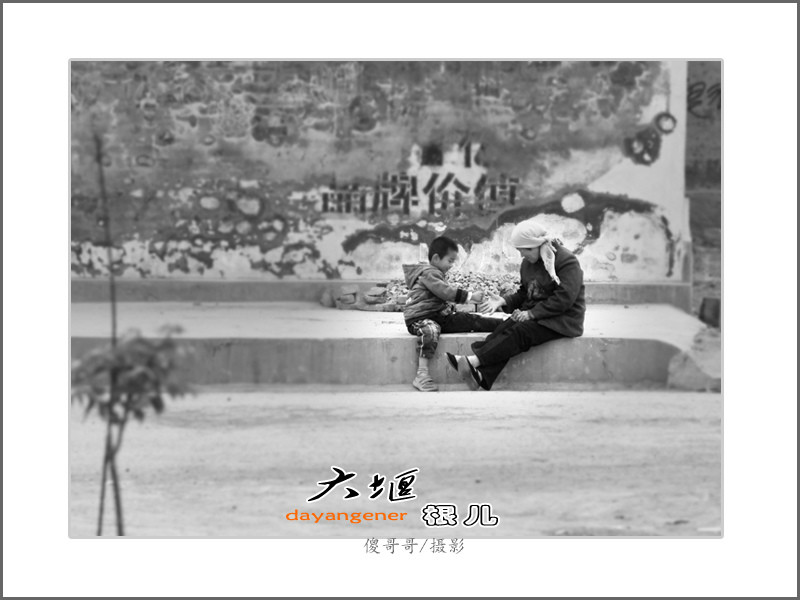

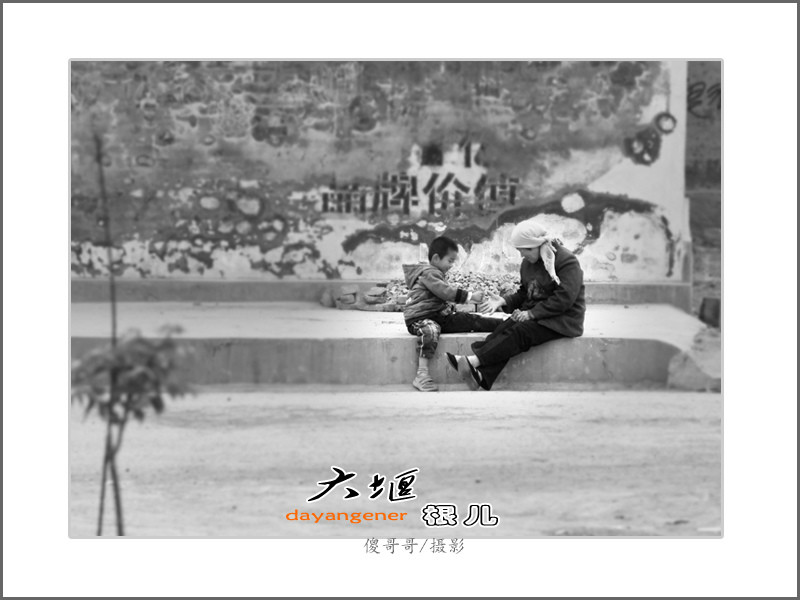

母子=每年秋后,人们忙完了一年的农活便要去赶会,带着老人孩子照个全家福,吃个正宗的兰州牛肉拉面、天津狗不理猪肉灌汤包,看个歌舞团、买件新衣服那是一年都在盼望的事。

难舍最后一滴=勤俭持家,不破不费那才叫过日子,偶尔买点灌装饮料、牛奶、八宝粥那都是给孩子和老人吃,剩下了舍不得浪费一点一滴。

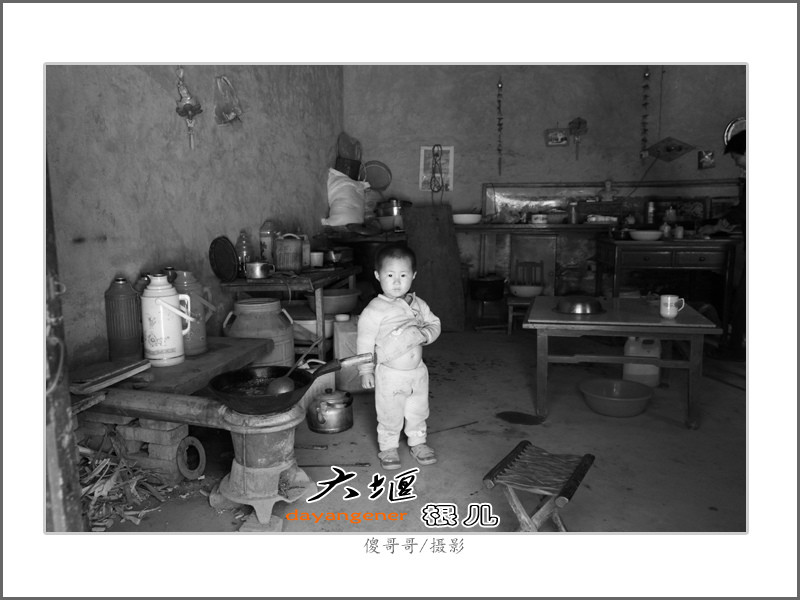

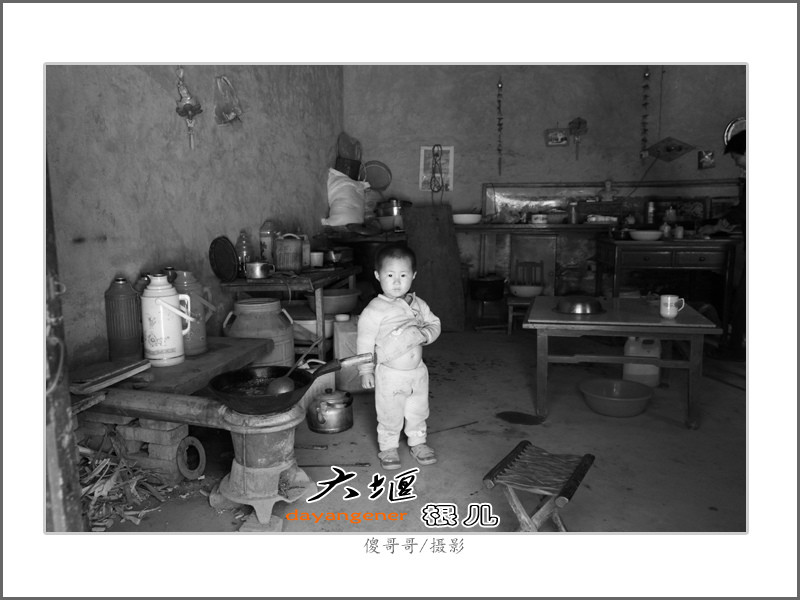

农家孩子=农家孩子裸着肚皮站在自家屋里,身边是大部分人家用来集取暖、做饭于一体的铁炉子,农村管它叫别列器(音)。随着小城镇建设的发展,它们也将退出历史舞台。

平称儿=杆秤不仅称是货更是良心。

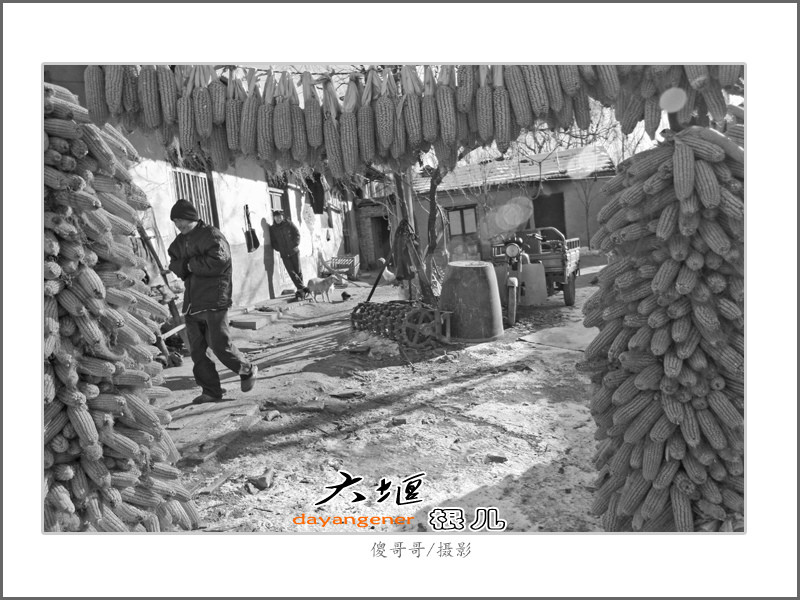

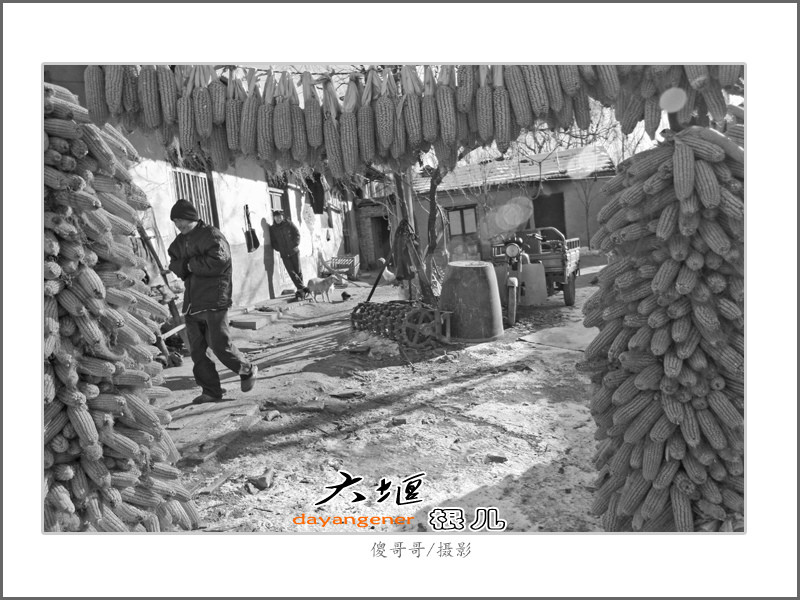

秋后的小院=农历八月十五是收获玉米的季节,人们喜欢把两个玉米系在一起搭在树上或木头架子上晾晒,等到冬闲时再取下来慢慢脱粒。

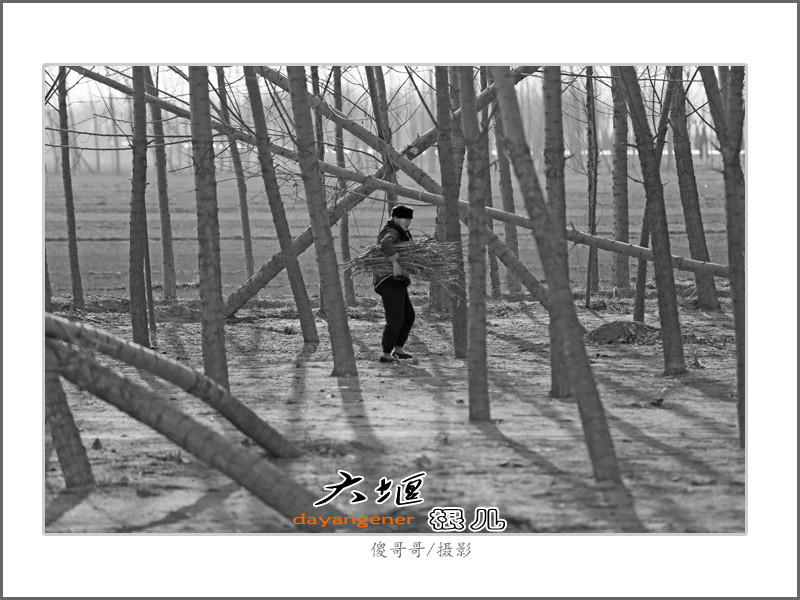

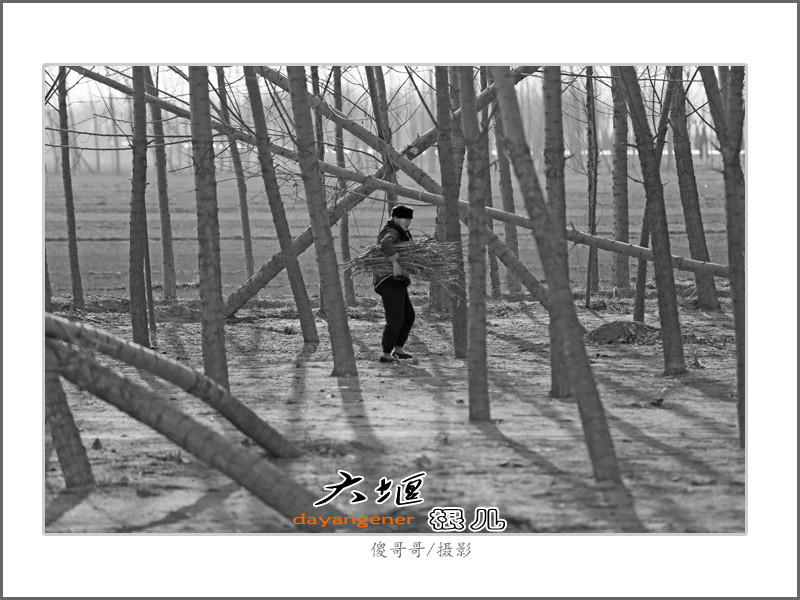

拾干棒=小脚女人,杨树底下,一根一根捡来干树枝然后打成捆背回家做柴烧。时下很少有捡干棒的了。

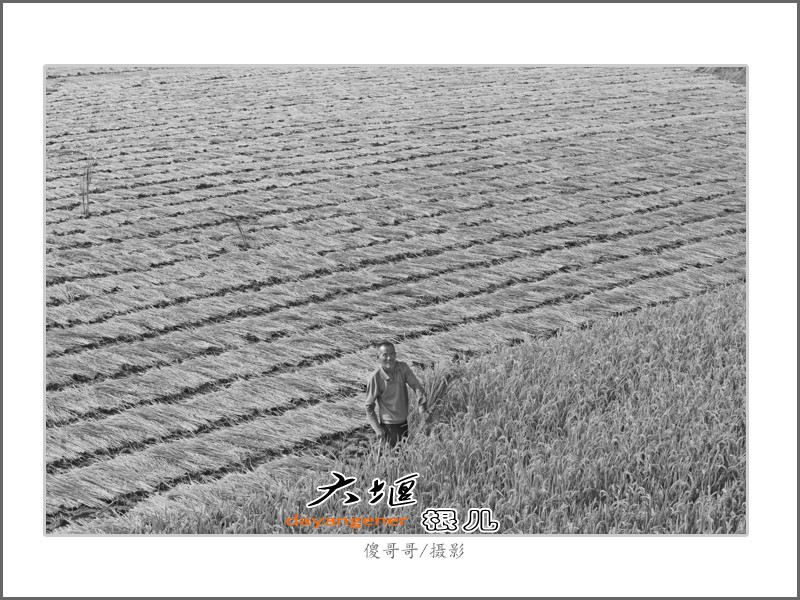

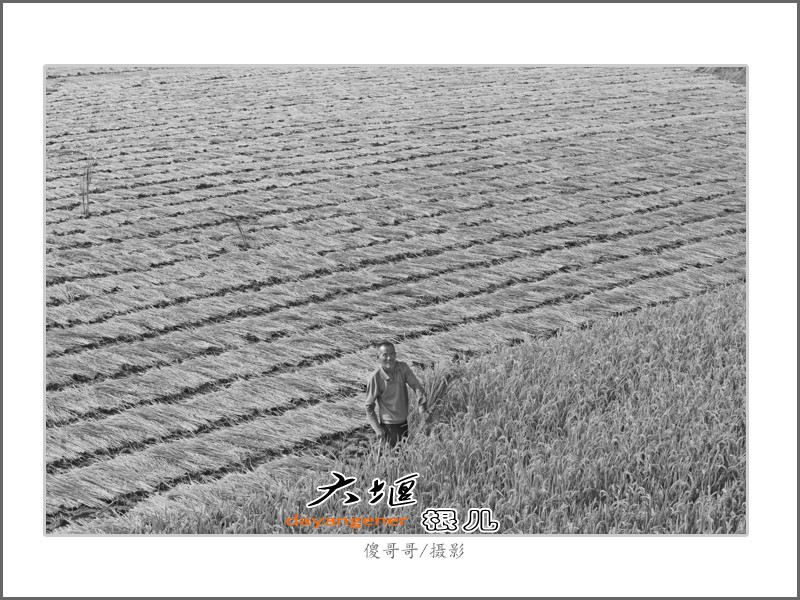

收割=紧靠黄河水资源丰富,沉甸甸的水稻黄了到了收割的季节。割稻要一个方向摆放,便于晾晒、打捆。于是割稻人便一趟割到头再踅回来从头再割。

手工粉皮=地瓜糊、铜旋子,秫秸帐子、手工作坊,出的粉皮劲道、味正。

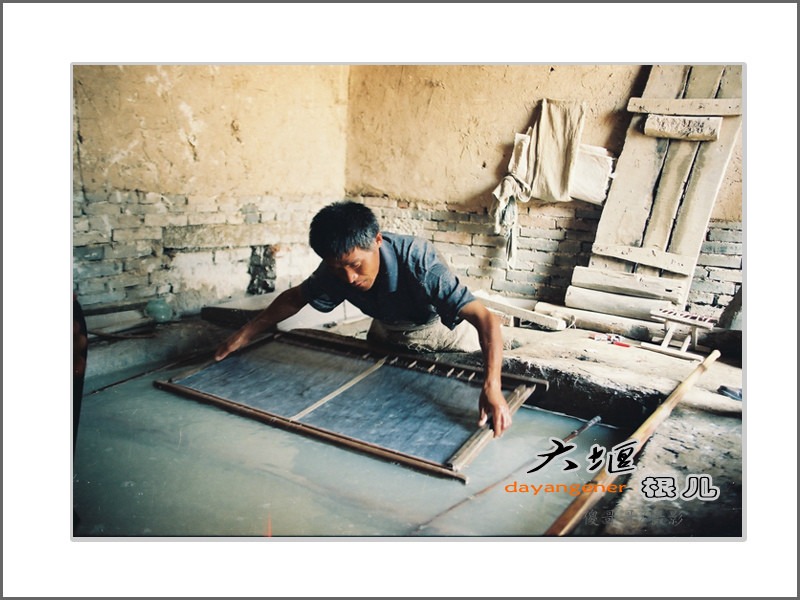

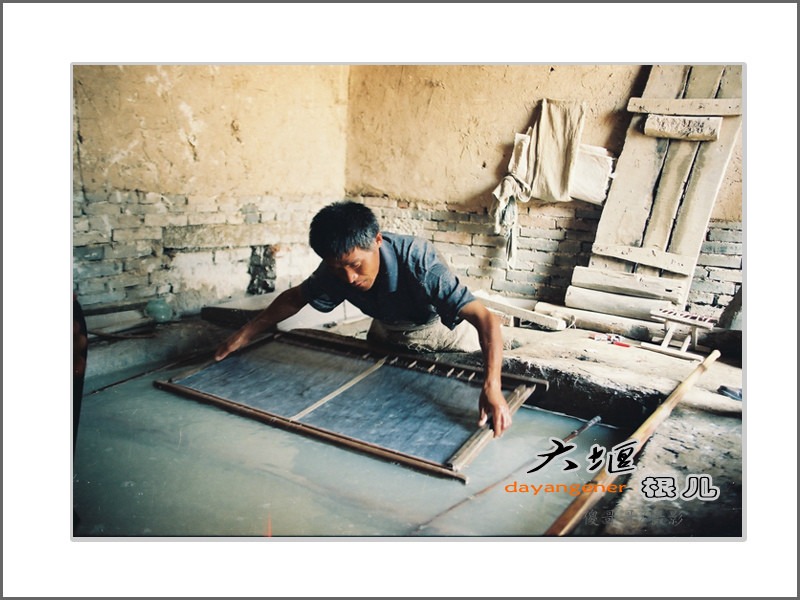

手工造纸=在青城木李素有手工造纸的手艺,直至上世纪90年代还生产毛头纸,销往日本韩国等地用于果品包装。主要以桑麻为原料,后工业化生产以麦草、芦苇、木片为造纸原料。

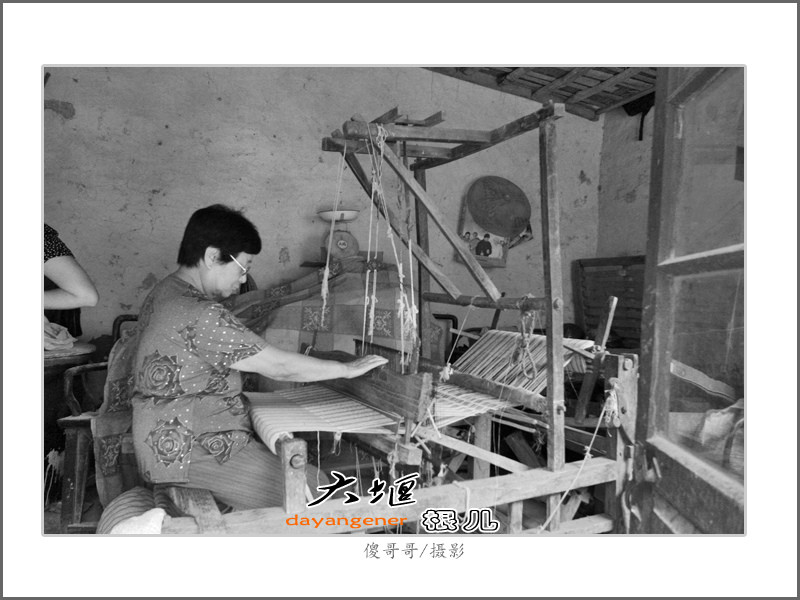

刷机=手工织布的一道工序。把浆好的线细分好缠绕在木制滚筒上就可以织布了。

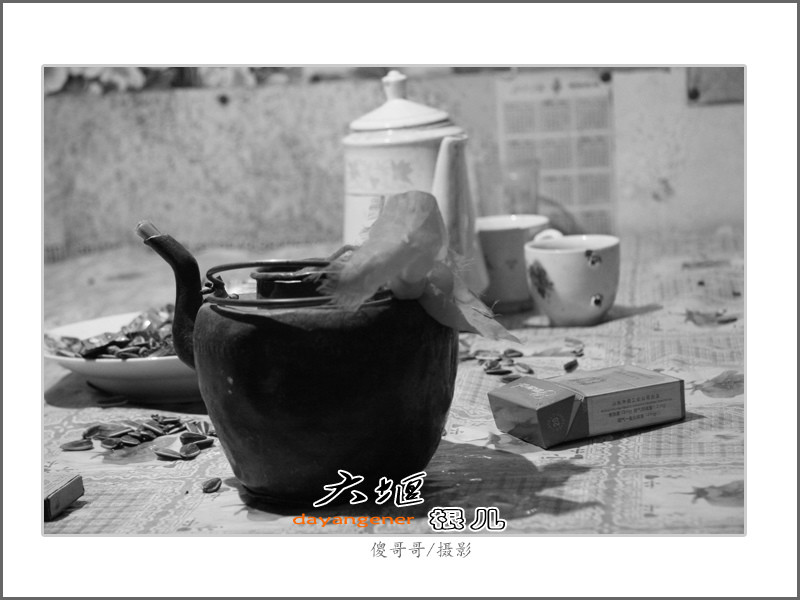

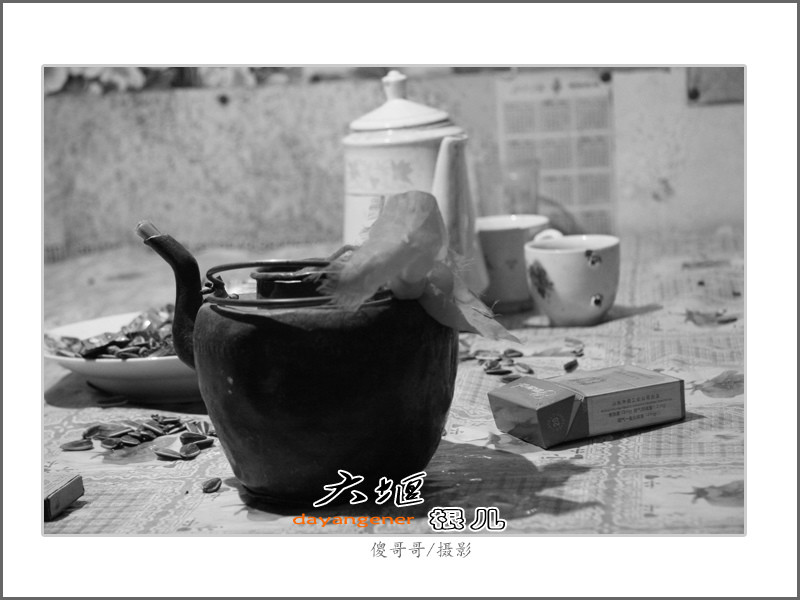

送小饭儿的壶=娶亲时女方家人带给男家的,壶里装着水饺,新婚当天有新娘不吃婆家饭的习俗。

塑编=除了柳编,塑编也在当地不少。大部分用于工艺品装饰。

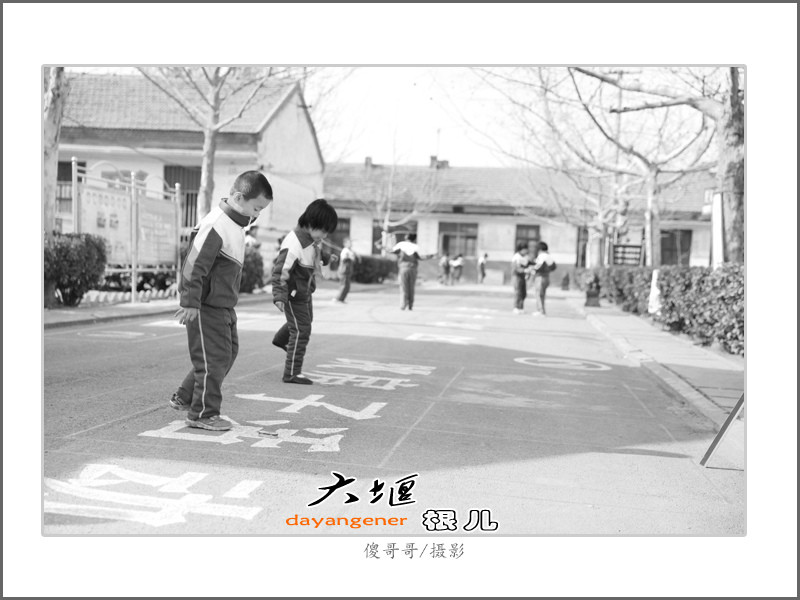

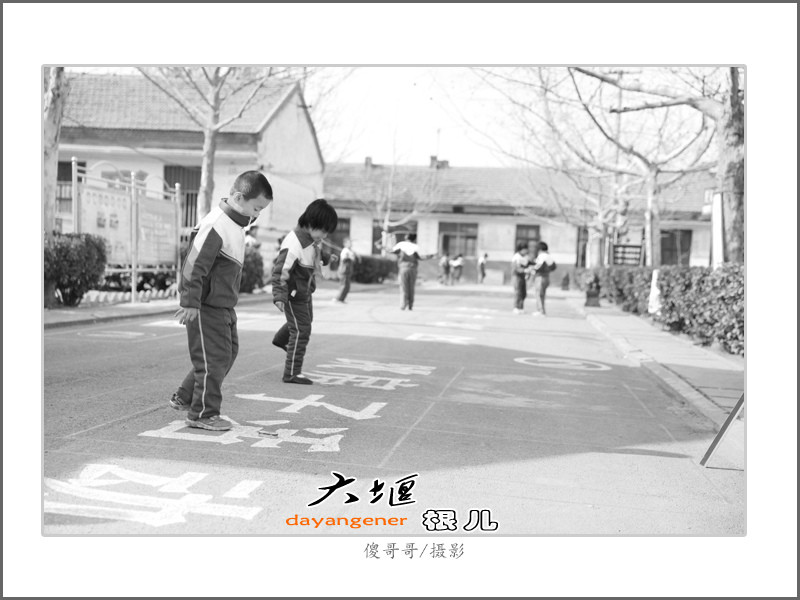

跳房子=儿童常玩的游戏。在地上画出一个田子,然后右下角接着画一个半圆就成了房格子。先从半圆开始,单腿跳着用脚去驱一个小方板,一口气跳完5个格子,接着再依次跳第1、2、3、4个格子,中间另一根腿着了地就算瞎了。换别人再跳。

头牯经纪=集市上买方怕买倒了眼买贵了,卖方怕卖贱了,于是便有了中间人--头牯经纪。头牯经纪两头串通,一番砍价还价,最终达成交易,从中拿个介绍费。头牯经纪谈价钱时一般采用“攥手”的方式,外人是看不出多少的。

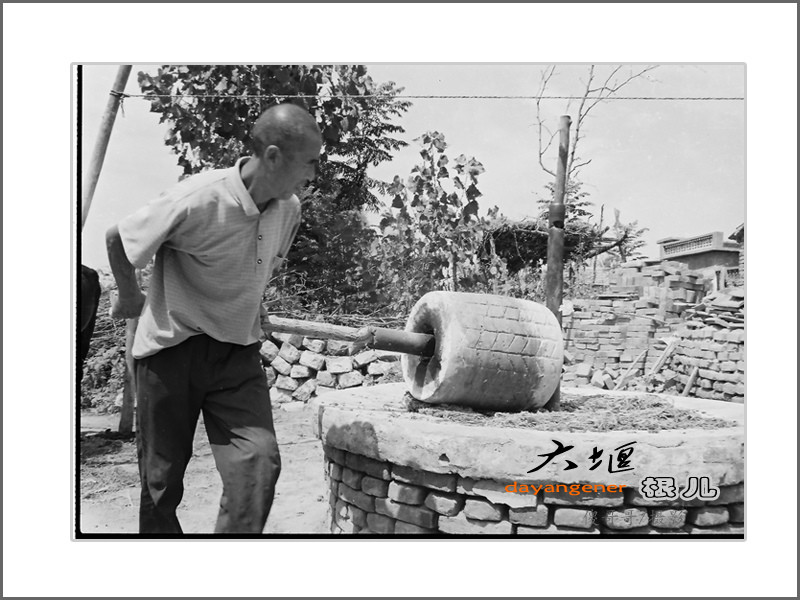

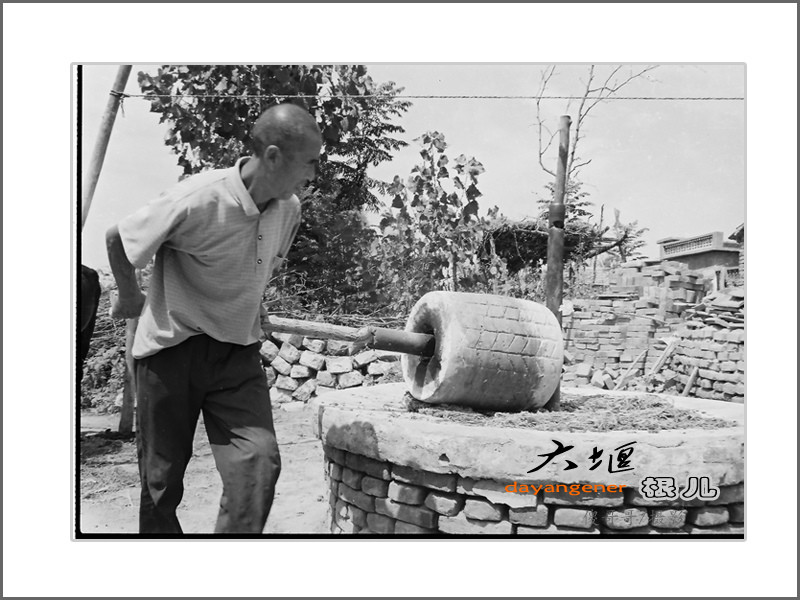

推碾=石碾在80年代前还不少,此后就有了机磨电磨,碾就退出历史舞台。石碾主要是用来碾磨大米小米和玉米碴用的。

喂鸡=早上从鸡窝里撒鸡,喂鸡;到了晚上就叫鸡回家,在农村生活过的人都不陌生。抓一把粮食,当空一撒“叭叭叭”鸡便围在一起争起食来。

无线信号和有线电视=黑白电视曾是农村高档家电,被当年称谓结婚用的“三大件”。部分家庭用不起数字信号收视费,便在室内架一根天线杆,收台不少,饭后茶余也算逍遥自在。

下坡=干完农活,地头上摘一个南瓜,胳肢窝里一夹,铁锨一扛下坡了。这是农村最常见的一个镜头。

小压井=在水车以后,水压井曾是人们取水用水的主要用具。在高青大部地下水位高特别是沿黄地带,有3、4米就可以出水。现在农村已很少见到。

小院喜事=在农家院拉一张八仙桌,摆上供品,挂上喜帐。就开始忙活结婚的喜事了。传统的婚礼还是拜天地、拜父母、入洞房三部曲。

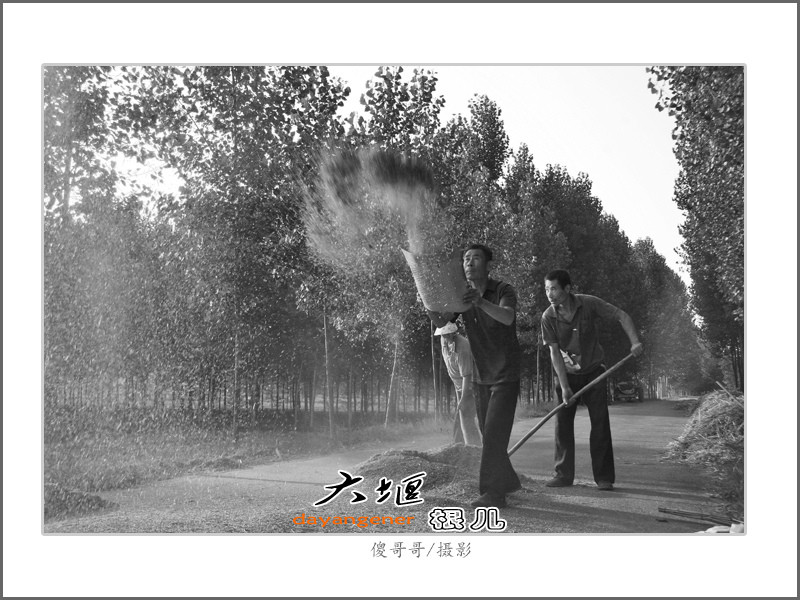

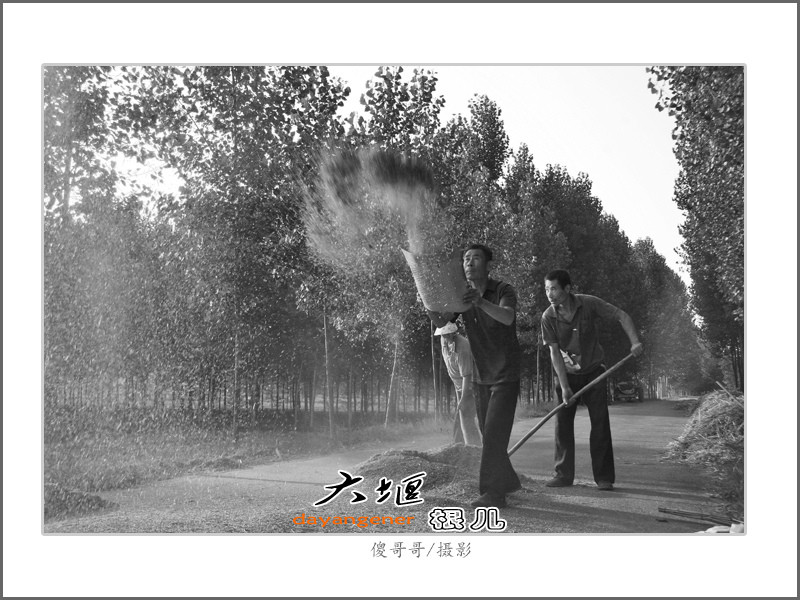

扬场=每年的芒种后几天是麦收的季节,我们这里素有“芒种三日见麦茬”的谚语。在没有联合收割机之前,把打好的麦子与麦康分离,扬场必不可少。斜对着风一人上锨一人扬,麦粒落成一溜,麦糠被风吹到一边。

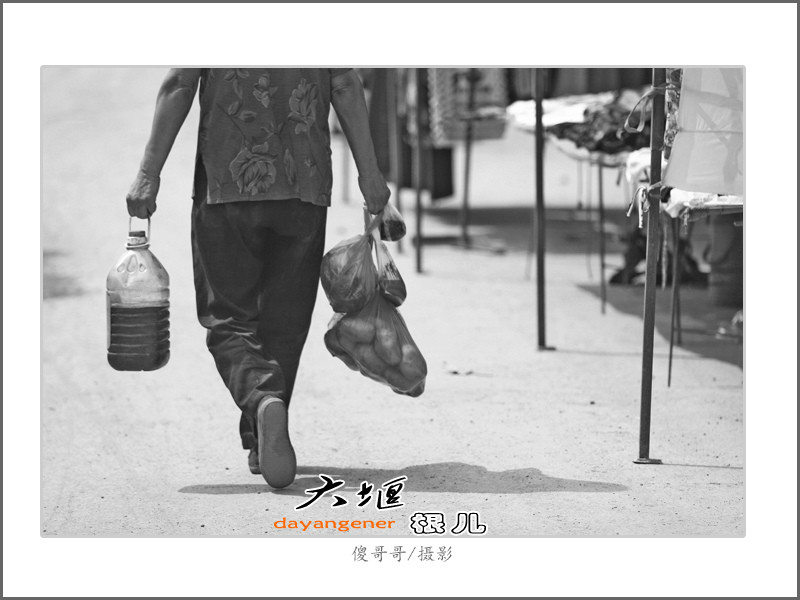

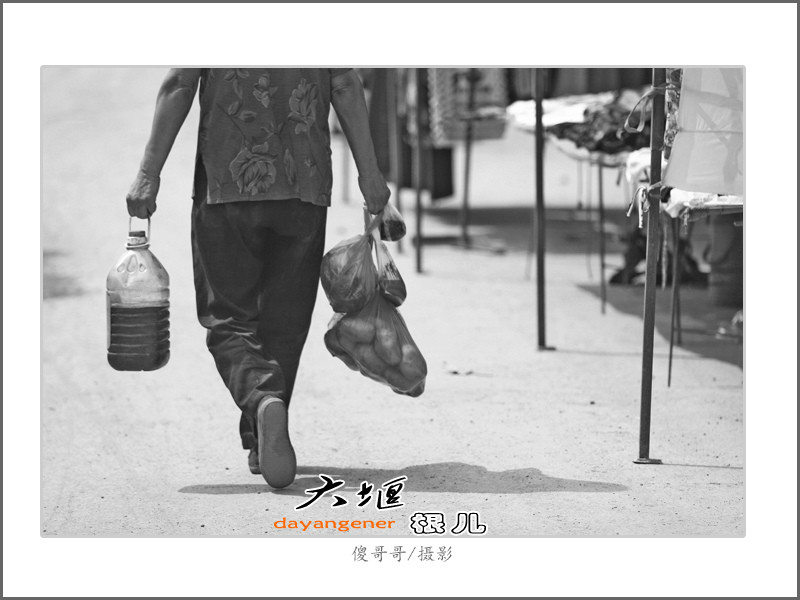

一家人的菜=买半桶棉籽油、两兜菜是农村赶集筹备了一集的菜,等到5天后下一集再买。

一抹阳光=早晨的阳光洒在农家小院里。老爸老妈正在洒扫庭院,一条黄狗躲在树后,画面和谐,朴实温馨。

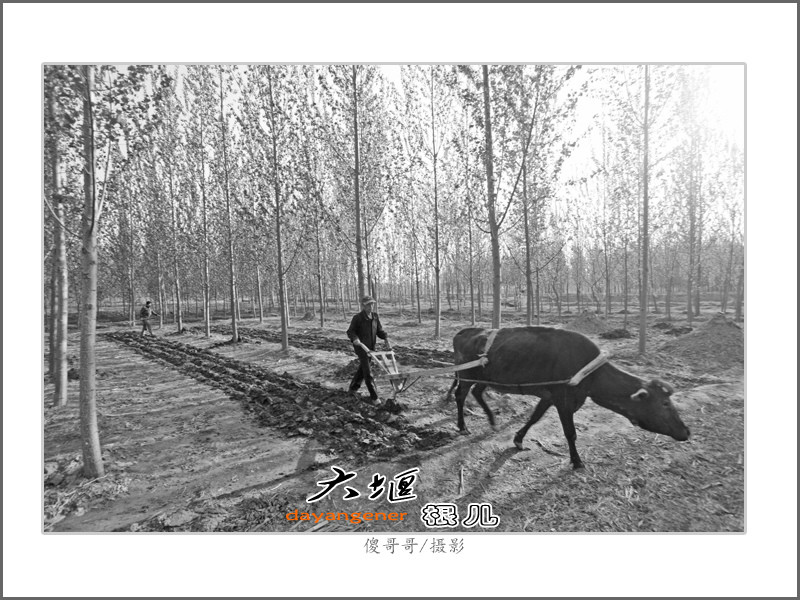

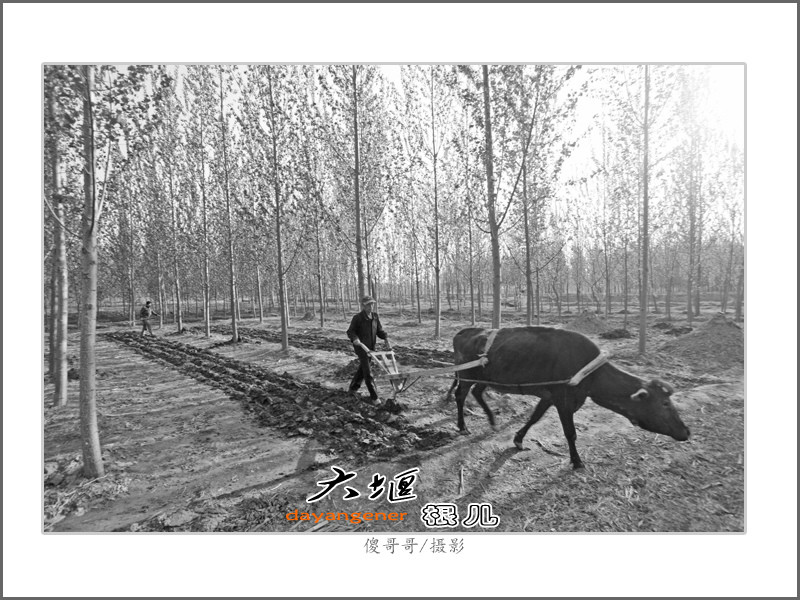

耘地=一头黄牛拉一套耘锄把结实的土地犁成一道道垄。栽地瓜种萝卜都行。

铡草=用铡刀把秸秆麦秸等切成3-5厘米长的草,可以喂牲口。铡草需要一人续草一人铡草,密切配合。

寨门=在鲁北农村用树干树枝扎成的寨门(栅栏门)随处可见。仅仅是挡挡里外,不起到防盗作用。

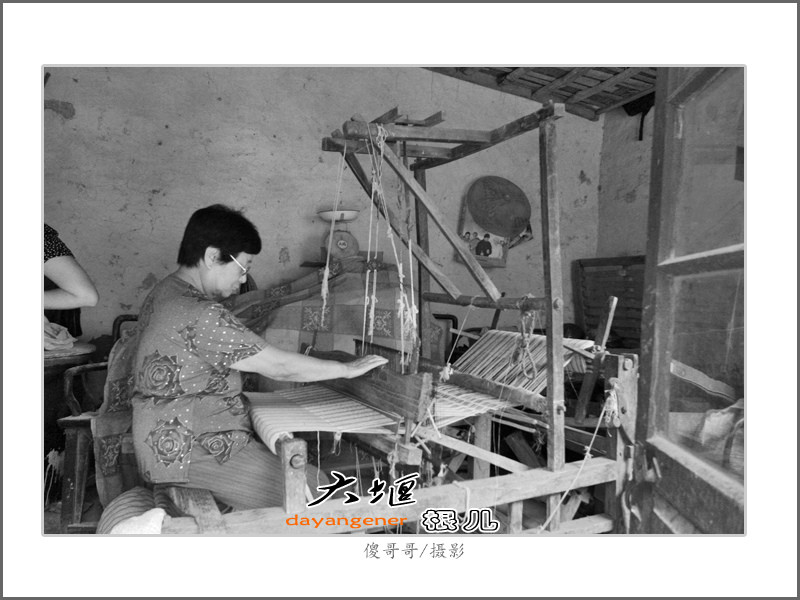

织机=经线做好了,用梭子来回穿梭,右手投梭,穿过经线,交给左手,右手拉动钢扣,拍打一次纬线,这时脚踩踏板一次。然后左手把梭子穿过经线交回给右手,左手再拉动钢扣,拍打一次纬线。双手就是这样循环往复地投梭拉扣,就织成了布。

中国梦=娶媳妇三大件有了新变化,需要“香车迎美女”。看来这个主家刚办完喜事,对联的字清晰可见。

中国式老太=小脚、大襟褂、抓鸡子揝--标准的中国旧社会农村妇女。

纵身一跃=来到春天浇地的时候,沟沟里蓄了水,转道太远,便用农具一头拄在水里,人腾空一悠到了河沟的另一边。

走进新时代=“我们唱着东方红,当家作主站起来”改革开放大潮吹遍祖国大地。小学生们一路唱歌,在伟大旗帜的指引下奋勇前进。

做芦穗=手工织布的一道工序,就是把纺好的线做成穗子,然后穿缯。

当前位置:

当前位置: