| 太公今夕何息 | |||

|

|

|||

|

|||

|

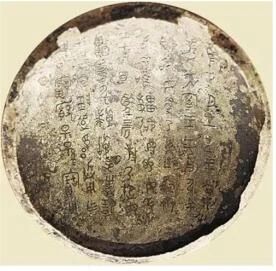

《诗·大雅·大明》载:“牧野洋洋,檀车煌煌,驷(sì)騵(yuán)彭彭,维师尚父,时维鹰扬,凉彼武王,肆伐大商,会朝清明。”这段诗描绘了在推翻殷商王朝的牧野之战中太公望的形象。清晨天刚亮,在广大的牧野战场上,用檀木制造的战车非常漂亮,赤毛白腹的马强壮有力,师尚父率领军队威风凛凛,如腾飞的鹰,辅佐周武王与商交战,征伐强大的商王朝。由此可见,周人军队雄壮整齐,太公望威武勇猛。牧野之战,殷人倒戈,使周武王迅速地进入殷都朝歌(今河南省淇县境)。《史记·殷本记》云:“周武王于是遂率诸侯伐纣。纣亦发兵距之牧野。甲子日,纣兵败。纣走入登鹿台,衣其宝玉衣,赴火而死。周武王遂斩纣头,县之白旗,杀妲己。”纣王逃跑不及,退至鹿台之上,蒙衣怀玉自焚于火而死。殷商王朝随即覆灭,西周王朝建立。太公望在推翻殷王朝的斗争中起到了巨大的作用。《史记·齐太公世家》云:“天下三分,其二归周者,太公之谋居多。”,分封诸侯时,太公望被首封于齐,都营丘。可见,太公望这个近百岁的老人辅佐周武王克商兴周,把古代中国从奴隶社会进入封建社会,具有巨大的历史意义。那么太公望这个神一般的人物如今在哪里安息呢? 一、太公望归葬地之争 1、临淄太公墓:在临淄齐国故都南15里,现在的闻韶街道张家社区以南。封土现高18米,南北50多米,东西55米。在1986年于冢墓东侧出土两件汉代陶壶,因此被认为是汉代所筑。因为近年新建太公纪念馆,这里也成为研究和凭吊姜太公最为熟知的地方。笔者以为,此墓建于汉代,临淄有营丘之说,为衣冠冢。 咸阳太公墓 2、咸阳太公墓:据《大清一统志·西安府·古迹》之中记载,姜太公墓在咸阳县东北。《礼记檀弓》有云:太公封于营丘,比及五世,皆反葬于周。《元和志》载,墓在县东北十里;《寰宇记》曾云:“在县东北二十五里”;《通志》:“在文王陵东北……”。笔者以为,此墓附会“《礼记檀弓》有云:太公封于营丘,比及五世,皆反葬于周。”为后人所作衣冠冢,后文加以赘述。 丰京太公墓 3、丰京太公墓:《礼记·檀弓》:太公封于营丘,比及五世皆反葬于周。君子曰:乐乐其所自生,礼不忘其本。古之人有言曰:狐死正首丘,仁也。 4、镐京太公墓:《诗氏族考》(二)卷五《人表考》载,尚父姓姜,名望,字子牙,号太公……《易林》曰望,《抱朴子》曰姜公,亦曰姜老,……封于齐。卒年百余岁,葬镐京,陪文王之墓。唐上元元年,尊为武成王,宋大中祥符元年,加谥昭烈武成王。 5、卫辉姜太公墓:河南卫辉市太公镇太公泉村西南1公里处的荒坡上,有一个太公墓。墓封土高2米,占地约200平方米,北邻钓鱼河,东望卫水。墓前立有清康熙二十年(1681年) 卫辉知府所立“周太公茔葬处”墓碑。《卫辉市志·文物》载,在卫辉城西太公镇吕村西一公里的黄土岗上,墓前有“周姜太公茔葬处”碑,为清康熙年间卫辉知府立。据《河南通志》载:“在府城西北太公泉,尚昔避纣居东海之滨,后徙渭滨,封国于齐,还葬于此。”吕村,为姜太公故里。笔者以为,此墓后人附会;姜太公,姜姓,吕氏,其先人在大禹时代有功封为四岳,封地在吕;吕地不是吕村。 6、安阳太公墓:2017年2月,河南安阳文物部门公布在殷墟发现公元距今2700多年的西周贵族墓葬!这墓葬中还发掘出大量青铜器与车马遗骸,出土的墓葬随葬的是七鼎,陪葬品中有兽类骨架一副,经过电脑还原也非常像传说中的四不像——也就是现在的麋鹿。这一切都将墓主人的身份指向了姜子牙!笔者以为,此说荒唐,按历史推断,姜太公辞世距今大约三千年,此墓2700多年,已进入东周春秋时代,不合历史常识。 综上,太公墓出现在封国国都营丘、西周王室、故乡、殷墟,归葬故乡吕村和殷墟已不必辩驳,葬于国都营丘和《礼记》“反葬于周” 都有依据,究竟在哪里呢? 二、太公望“反葬于周”的不确定性 《礼记》(《小戴礼记》、《小戴记》)据传是孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣所编的一部典章制度选集。该书共二十卷四十九篇,章法谨严,文辞婉转,前后呼应,语言整饬而多变,主要记载了先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说)。《礼记》是传播儒家思想的一部散文集,成书于春秋末年,为恢复周礼而成书,时代背景是西周王室礼乐崩塌,诸侯纷争,春秋五霸相继成王,周王室势微,天下大乱,儒家先哲为恢复周礼所确定的政治秩序和社会秩序写了一些散文,被西汉礼学家戴圣编辑成集。《礼记》有教化之功,不能当作史学典籍。孔子的弟子写这些散文的时候,太公望已辞世四百余年,营丘也退出历史舞台二百多年,遗失在历史长河中。 《礼记.檀弓上》:“太公封于营丘比及五世,皆反葬于周。君子曰:‘乐,乐其所自生;礼,不忘其本。古之人有言曰:狐死正丘首,仁也。’”译文:太公封于齐,都营丘。因太公留朝为太师,死后遂葬于周。此后,其五代子孙虽死于齐,也都随太公葬于周。君子说:“音乐,还是故国的声音最好听。礼的精神,也是不忘其本。”古人有句俗话说:“狐狸死了,也要头对着狐穴所在的方向,这也是不忘其本啊!”——很显然,这段话的本意是教化世人“不忘其本”,体现的是儒家思想“仁义礼智信”的“礼”和“仁”;“太公封于营丘比及五世,皆反葬于周。”这句话是为儒家“礼”和“仁”服务的说辞,丰京太公墓、咸阳太公墓、镐京太公墓皆依据此语而存在,然而此语有伪,理由有三: 其一,“太公封于齐,都营丘。因太公留朝为太师,死后遂葬于周。此后,其五代子孙虽死于齐,也都随太公葬于周。”——姜太公是“文武师”(周文王、周武王的师),成王时期已经不为“师”,并且到了营丘“东就国”,《史记·齐太公世家》记载:“武王已平商而王天下,封师尚父于齐营丘。”太公望于是“东就国,道宿行迟。逆旅之人曰:“吾闻时难得而易失,客寝甚安,殆非就国者也。太公闻之,夜衣而行,黎明至国。莱侯来伐,与之争营丘。营丘边莱,莱人,夷也。会纣之乱,而周初定,未能集远方,是以与太公争国”,所以“因太公留朝为太师,死后遂葬于周。”是不正确的;再者,太公是周之臣,即使葬于周,能同时丰京、镐京、咸阳三葬吗?“此后,其五代子孙虽死于齐,也都随太公葬于周。”这些姜太公的子孙墓地在哪里呢?怎么没有任何发现也没有任何记载呢? 其二、如果说“太公封于营丘比及五世,皆反葬于周”是“不忘其本”,齐国五世以后就能“忘其本”了吗?周武王、周成王两次分封71个臣属诸侯国,没有“比及五世,反葬于周”就全都“忘其本”了吗?再者,不论是宗周(丰京、镐京)还是成周(雒邑)都没有发现大面积的西周诸侯墓葬群,这一说法缺少理论基础和物质(考古)基础。必须“比及五世,皆反葬于周”的背景是春秋时期齐太公吕尚、齐丁公吕伋、齐乙公吕得、齐癸公吕慈母、齐哀公吕不辰、齐胡公吕静的归葬之地成谜,第七世齐献公吕山“治都临淄”后的其他齐候墓葬皆在临淄有迹可循。 其三,周礼是周公所定,周公之葬反证“比及五世,反葬于周”是伪命题。“周公致政三年之后,在?丰京养老,不久得了重病,死 前说:‘我死之后一定葬在成周,示意给天要臣服于成王。’周公死,成王欲葬之于成周,天乃雷,雨以风,禾尽偃,大木斯拔,国人大恐,之后葬于文王墓地毕, 成王说‘这表示我不敢以周公为臣。’”——周公旦商末周初的儒学奠基人,是武王克商兴周的肱股之臣,其历史功勋不亚于齐太公,被武王封于鲁,其子伯禽就国,周公遗嘱是葬于成周,却最终葬于丰京(宗周),其子伯禽也是周臣,为鲁国国君,没有“比及五世,皆反葬于周”之说,周公和鲁侯都是“忘其本”吗? 综上,“太公封于营丘比及五世,皆反葬于周”不是历史结论,丰京太公墓、镐京太公墓、咸阳太公墓都是后人附会之作。 三、陈庄西周古城遗址的目标指示性 2008年因为南水北调工程在高青县花沟镇陈庄村附近发现一西周古城遗址,随后山东省考古研究所对其考古发掘,发现西周甲字型大墓、带有“齐公”字样的青铜器铭文、大型祭坛等具有重要考古价值的遗迹遗存,被评为“2009年全国十大考古发现”。此遗址面积9万平方米,其中城址面积近4万平方米,古城呈方形,东、西、北面城墙保存较好,南墙中部有一个城门,其他三面城墙没有发现缺口,说明此城只有一个城门。城墙四周有壕沟环绕。发掘中,共清理灰坑近千座、路2条、陶窑5座、祭台1座、车马坑1座、殉马坑5座、墓葬30余座。四马一驾的车马形制和“甲”字形大墓葬的墓葬规格,这两种王侯礼制将这座古城指向了一点——齐国早期权力中心。这座古城对齐太公有哪些目标指向呢? (一)关于“齐公”铭文 出土于18号墓的青铜觥,内有铭文“丰启作厥祖甲齐公宝尊彝” “丰启作厥祖甲齐公宝尊彝” 铜觥内壁底部铸有“豐(丰)啟(qi)作厥祖甲齐公宝尊彝”的青铜铭文,即常说的“齐公”铭文。释义:墓主人“豐(丰)始为自己的先祖齐公制作了这个宝贵的礼器。“丰”为作器者应是太公望的孙辈,为祭祀太公,他命人打造了一组青铜礼器并镌铭文。根据西周礼制,齐公是齐侯无疑,而“祖甲”一定是第一代齐侯,那么就是太公望了。这铭文中的“丰”和“启”两个字的解读还有异议,有不确定性,其他无误,“齐公”就是太公望在学术界已成公论。这段铭文的目标指示性有二: 其一、齐太公确有其人,是18号墓主人的“祖”。 其二、铜觥是为祭祀祖先齐太公使用的礼器,齐太公当葬于附近。 (二)关于铜簋铭文 35号墓出土了铜簋,簋盖有七十多字铭文 铜簋铭文照片 铭文内容唯正月王申,王各于龚太室。王若日“引,余既命汝更乃祖司齐师。余唯申命汝,赐汝彤弓一、彤矢百、马四匹,敬乃御,毋败绩。”引拜稽手,对扬王休。同狹追,孚吕兵,用作幽公宝簋(gui),子子孙孙宝用。铭文大意正月王申日,周王召见引,引到周太室。周王如是说:“引,从前我已任命你继承你先祖的官职,管理齐国的部队。现在我再次任命你,赐你彤弓一件,彤矢百枚,马四匹,望恪守职责,不要打败仗……”引道谢王恩,用追击敌军缴获的兵器,铸造了这件宝簋(gui),子子孙孙永远珍藏相传。这个铜簋铭文指示性有三: 其一、35号墓主人当为齐国早期国君,能见到周王,并且能得到周王赏赐的非常珍贵的铜弓、铜箭、战马。周礼等级森严,诸侯国有向周王室进贡、出兵勤王、述职的义务,边远诸侯国的国君见到周王的机会更少,只有袭爵时能见到周王一次,能得到周王赏赐的是只能是大诸侯国的国君,地位显赫。 其二、35号墓主人应第三代或第四代齐侯,齐太公为周文、武师,曾司周师,“东就国”后司齐师理所当然;《尚书·顾命》载:当周成王驾崩时,召公、毕公“率诸侯相康王作顾命……太保命仲桓、南宫毛、俾爰齐侯吕伋以二千戈、虎贲百人、逆太子钊于南门之外,延入翼室,恤宅宗,丁卯命作册度”。成王死时,齐侯吕伋带领二千戈、虎贲百人迎太子钊即位,这时的吕伋也是“司齐师”。“余既命汝更乃祖司齐师”——“我以前命你承袭你祖先的爵位带领齐师”说明墓主人是周王任命的,是承袭祖先的爵位,能带领齐师,对齐太公或齐丁公吕伋称“祖”,有可能是齐乙公吕得或齐癸公吕慈母。第五代齐侯齐哀公吕不辰被周王烹杀,死于雒邑,应当没有归葬此地;第六代齐侯是齐哀公的同父异母之弟齐胡公吕静,被齐献公吕山杀于薄菇,也难以正常归葬。 (三)关于祭坛 |

|||

| 【打印本页】【关闭窗口】 |

当前位置:

当前位置: